文|咖門

今天這家店,我建議開店的老板都去看看:

單店的毛利率做到70%,好的門店一個月僅夜間就有上萬的客流量;在北京、杭州、深圳、上海,幾乎開一家火一家,成為都市打工人的“精神收容所”。

這是近期風靡社交平臺的跳海酒館,上周,我專門探訪了跳海酒館的上海首店,深度體驗了一家店的“顧客鏈接”。

人氣爆棚的“跳海酒館”,到底有什么魔法?

10月的上海,空氣中滿是桂花香。

來到長寧區的跳海酒館時,不到21點,還沒到酒館的高峰時段,但店內已經非常熱鬧,門口的馬路牙子上都坐滿了喝酒的年輕人。

室內空間不算大,排隊10分鐘,我點到一杯“跳上海”,巡視四周幾遍,才在吧臺的一角找到了一個空位。

在來跳海之前,我已經看到了很多關于它的“傳奇”。

比如,作為一家酒館卻多次對外宣稱:“對于一間真正的酒館來說,喝酒是最不重要的事情。”

再如,跳海的大店模式,平效卻很高。

跳海對外披露的數據顯示:北京四跳店,月均客流達到萬人規模(450㎡,僅夜間),杭州跳海(120㎡,僅夜間)全年月均客流7000左右。

又如,跳海還以活動聞名,北京的5家店,每年大約會有200場活動,年輕人們因為活動慕名而來,并形成了在這里喝酒與交談的習慣。

2019年8月,第一家店開在北京后海周邊。三年來,他們在全國開了15家店。

每開到一個地方,比如北京、杭州,在沒有投放的前提下,跳海酒館都能夠直接被用戶們推上大眾點評熱門榜的Top5。

我所探訪的上海門店,6月份開業,開業至今一直霸榜長寧區酒吧熱門榜第一名。

和咖啡、茶飲的網紅打卡店不同,跳海的顧客粘性還特別高,已經被消費者稱為“城市年輕人的庇護所”、“互聯網人收容所”。

同樣是做年輕人的生意,同樣是提供情緒價值、空間體驗,跳海酒館有哪些值得飲品人借鑒的?

坐下來,我開始靜靜審視跳海的每個細節——

跳海的這7個細節,每一個都值得飲品店學習

要聊酒館的業態,我們先來說說酒。

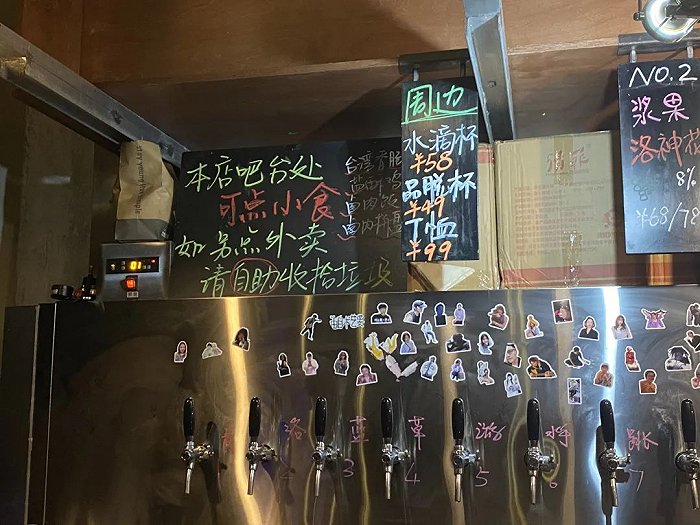

跳海主打精釀啤酒,上海門店一共8個SKU,在吧臺墻壁上一字排開,價格從58~78元不等,不管點什么,打開開關,十幾秒就是一杯,不需要特殊的專業技能。

——這是個毛利極高,效率也極高的品類,在產品制作上“活兒好不粘人”。

但只要在店里稍微轉一轉就會發現,這個空間的靈魂,不是酒,而是和顧客一起玩。

當代人的世界,有一種蔓延的孤獨感,無論是咖啡館還是飲品店,與顧客建立情感羈絆,讓顧客與顧客發生鏈接,都是增加品牌粘性的重要方法,而在這一點,跳海似乎做到了極致。

讓我們從“愿望懸賞令”說起:

在點單處右側的墻壁上,貼著一張手寫的“愿望懸賞令”,任何顧客都可以在跳海寫下愿望,留下聯系方式,放到下面的愿望收集盒里;顧客可以翻看別人的愿望清單,幫助想幫助的人,而跳海則負責把每一個實現過的愿望留檔。

作為上海的過客,我不想許愿,也不想幫別人實現愿望,但一張張翻看別人的坦誠的愿望清單,也讓我覺得無比有趣。

而我聽說,在北京跳海門店的吧臺上,還有一本“共創小說”,鼓勵每一個翻看的人,接著上個作者再編一段。

接著看跳海“共創歌單”:

一張A4紙貼在墻上,每個顧客都可以在上面手寫自己喜歡的歌,結合顧客的推薦,這家店會整理出歌單,每天店里放什么歌是顧客推薦出來的。

還有“不一樣的照片墻”:

店里不太起眼的一面墻上,如果你留心看,會看到很多圖文并茂的小海報,圖片是很多發生在跳海的人和事,文字記錄了拍照時的人物、細節、心情,一點一滴。

以及“去中心化”服務,這里沒有上帝,只有朋友:

“本店允許客人自己服務自己,別跟我們客氣”,是跳海的服務原則。

我看到在吧臺正對著的一張桌子上,兩個女生桌上擺滿了烤串、小龍蝦的外賣盒,邊吃邊自己收拾。

和很多咖啡館整潔有序的擺設不同,有一家酒館的墻皮掉了,跳海不僅不補,反而拿馬克筆畫個箭頭標注,用英文寫上“這是個傷口,但沒事兒”。

誰家還沒有個凌亂無序的地方?這種思路把每個進入空間的客人都視為朋友,在這種氛圍里,每個顧客都在投身活動、體驗情緒,也能發起活動,成為別人體驗的一部分。

酒館的一切,客人都參與,包括打酒:

店長告訴我,跳海是和顧客共創的,他們正在策劃萬圣節的活動,說他準備搞一個行為模仿秀,讓E人扮演I人,讓醫生扮演程序員,還認真征詢我的建議。

當我問起酒柜上貼著的人物大頭貼時,店長說,這都是店里的“打酒師”,這家店開業2個月,已經有300個打酒師了,年齡最大的是一位60多歲的大學教授。

而成為打酒師沒有任何限制,按照流程報名即可,不要求出勤時間,白天打工人、晚上打酒師。

最重要的,是對客人無比包容:

這是一個對客人無比包容的酒館,可以帶著電腦來辦公,也可以帶著孩子來聚會,還有一撥人會天天來跳海看報紙,有寵物的在跳海運動會時會帶著寵物來聚會。

有才藝的可以辦音樂會,有表達欲的可以即興演講,還有大學老師在這里現場指導論文。

他們甚至鼓勵客人自帶食物和大家分享,今年中秋節,還邀請客人自己帶著餡料,來酒館一起包餃子。

包容帶來多元,多元帶來真正的、難得的松弛感。

一年200多場活動,開吉茶館甚至在這里招聘

我問店長,“最近有什么活動?”

店長說,“周五會來一起看《樂隊的夏天》。”

“10月19日,我們還會有一場‘酒吧招聘會’”

是的,這里還可以辦招聘會。跳海公眾號里說,“在酒館里,在潛在的老板與同事面前,起作用的不再是背了n遍的面經,而是真實的你自己。”

今年頗受關注的開吉茶館就是招聘企業之一,其創始人在招聘介紹里說:“我們也想看看,在跳海這樣松弛、自然以及相對真實的狀態里,會遇到什么樣的應聘者。”

這只是一個縮影。在跳海,各種不正經的,出其不意的活動是常態,做交換市集,搞廚神爭霸,把小朋友的詩歌貼上墻,給對門大爺策劃攝影展……

據了解,跳海北京的5家店,每年大約會產生200場活動,客人可以是活動發起人,一個活動最快當天就可以落地。

每家門店會生長出不同的活動,這些活動有80%的損耗率,舉辦時不溫不火,后續就不再重復,20%效果好的活動會保留下來。

總結下來,就是“以酒館的方式,做年輕人需要的所有社交”。

在跳海的2個小時里,我不斷思考。過往我們都認為,商業模式應該是完整的、規則的、可復制的;但跳海卻是野生打法,反商業常識的,很難大規模復制的。

酒吧、咖啡館、書店、花藝,是文青四大創業項目,基本善始者眾,克終者寡,而跳海,為什么能把夢想做成了賺錢的生意?

當代年輕人,仍需要一家“新龍門客棧”

得到專欄作家蔡鈺老師,把跳海酒館稱之為“新龍門客棧”。

大部分人都看過《龍門客棧》,龍門客棧是一座特殊的信息交換平臺,也是江湖人士心中的情感寄托。在江湖人士心中,推開龍門客棧的門就像是推開了奇遇與冒險之門。

龍門客棧式的商業思路,10年前在飲品行業也出現過,當時叫做“創業咖啡館”。北京中關村的創業大街最著名,“沒有過億的項目都不敢去咖啡館”,當時各種趨勢分享,創業路演也多發生在咖啡館。

而在上海,Seesaw曾是社群活動的佼佼者,招聘活動叫“游樂園見面會”,通過玩游戲來完成面試,還在店里做“舊衣循環派對”邀請大家帶著舊衣服來修補。

還有一個固定的活動IP叫“上山打老虎”,邀請各行各業不同的人來做分享,發起活動,還出了一份期刊,叫做“三杯不過崗”。

每一個活動和創意都新鮮有趣,令人神往。隨著飲品業規模化的開啟,這些有趣活動似乎開始日漸“稀疏”。

在今天這個萬店時代,在“快起來”的現制飲品行業,新中式茶館、咖啡館、茶飲品牌,都在跑馬圈地、一路壯大。

換個角度思考,我們在向著規模的狂奔中,是不是忽略了一些更為長期主義的內容?

蔡鈺老師說,在今天的環境下,人們仍然需要龍門客棧式的聚合場所,跳海酒館正好填上了這個位置。任何時代,人們都需要聚集在一起聊點什么、玩點什么。

最后,我希望在茶飲、咖啡里,能看到更多像跳海一樣有趣的“新龍門客棧”,讓這個行業永遠年輕,熱血,有吸引年輕人的一切磁場。