文|車市物語 李娜

編輯|李娜

都是造車新勢力,Made in U.S.A(美國制造)和Made in China(中國制造)有何不同?

帶著這個疑問,此次美國洛杉磯之行,我們特別策劃了《e動全球》系列選題,并分別對Lucid、Fisker、RIVIAN三家美國造車新勢力品牌進行探店,了解品牌旗下不同產品特點以及銷售店鋪的經營思路。作為新勢力一員,三家新勢力的產品定位、經營思路各不相同,并且分布自不同領域搶占市場,其“三兄弟”的模式如同中國“蔚小理”,因此他們被稱為是“美國蔚小理”。

第一站,我們來到Lucid Motors(簡稱:Lucid),撰文《Lucid,會是下一個顛覆者嗎?》。隨后我們又走進Fisker和RIVIAN,這兩家造車新勢力品牌在產品和經營上有何不同之處,讓我們一同揭秘。

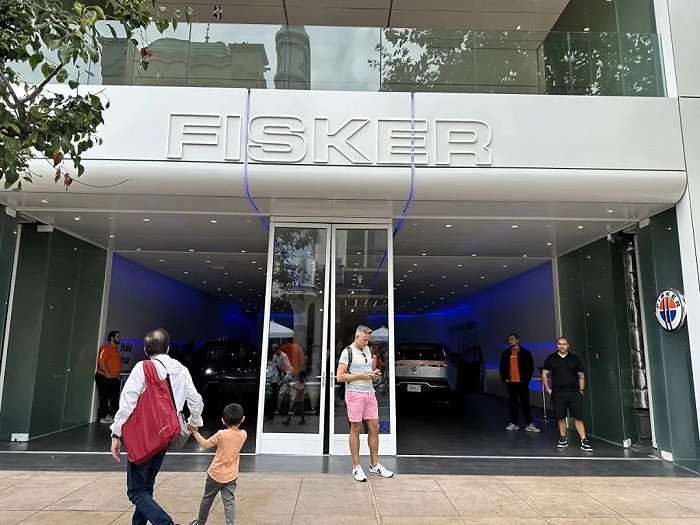

01 Fisker:坐落熱門商圈,車身8扇玻璃可開啟

洛杉磯著名購物商圈The Grove shopping centre(格羅夫購物中心)街區上便設有Fisker直營店。即便你可能對購車不感興趣,但也一定會被DJ所營造的熱鬧氣氛所吸引。

Fisker直營店,圖源:車市物語

與Lucid主打高端商務接待的汽車銷售氛圍不同,Fisker更希望消費者在節奏歡快的歌曲中,感受到產品的魅力。

不久前,Fisker發布四款新車型,包括敞篷轎跑、皮卡、SUV和裝備越野套件的緊湊型SUV Ocean。不過在店里我們只看到Ocean車型進行展示。

Fisker Ocean展車,圖源:車市物語

了解Fisker的朋友或許對Ocean并不會感到陌生,如果說Fisker整體造型并沒有特別亮眼之處,那是你一定沒有發現這個“神奇”的功能。整車除了前風擋外,其他玻璃窗均可通過中控屏控制開啟,甚至包括后風擋玻璃,這個功能命名為“加州模式”。另外,Ocean的SolarSky車頂融入了科技化的線條,可以收集太陽光線以產生自由能來支持車輛的電池驅動電機。

Fisker Ocean展車內飾,圖源:車市物語

車內同樣沒有過多的顛覆性設計,但在細節上卻用有自己的小特色。中控臺區域配備有一塊超大尺寸的多媒體液晶顯示屏,同時在中控屏的下方配備有一塊小尺寸的觸控液晶屏。不僅如此,車內還增設了小桌板,方便在停車之余處理工作或者擺放食物。

得益于店面地理位置的優勢,進店了解Ocean這款車的顧客絡繹不絕。不過銷售店員也告訴我們,Ocean整體的交付周期比較長,Ocean這款車是在奧地利的麥格納工廠投產,后續運到美國加州進行交付。基礎版車型交付需要1年左右,中配車型大概8到12個月,高配的車型交付大概需要5-6個月時間。

02 RIVIAN:打動人的是設計,打敗人的是價格

對于RIVIAN我們并沒有進入品牌直營店了解情況,而是驅車前往洛杉磯RIVIAN維修交付保養中心。同樣作為直營模式銷售,我們更想了解RIVIAN在交付和維修環節有哪些特點。

RIVIAN洛杉磯維修保養中心,圖源:車市物語

進入到RIVIAN的維修交付保養中心,可以看到停車場內擺放著多輛RIVIAN R1T(皮卡)和RIVIAN R1S(中大型SUV)車型。

經過詢問我們了解到,RIVIAN的交付可分為兩種方式,一種為預約到店取車,另外還可以申請讓RIVIAN上門交付,不過后者需要收取費用。

如果車輛出現問題,RIVIAN可通過手機App獲取車輛信息,分析車輛問題,進而判斷是否需要通過線上升級解決故障還是需要前往RIVIAN維修中心進行維修。如果用戶所在城市沒有RIVIAN維修中心,RIVIAN則會提供相應的上門服務,不過針對問題不同,來判斷是否收取相應費用。

RIVIAN交付車輛,圖源:車市物語

由于我們沒有進行線上預約試駕,因此只能在RIVIAN工作人員的帶領下了解兩款車型。首先是RIVIAN R1T,作為一款純電動皮卡,整體造型營造出強烈的科技感,貫穿車頭的橫向LED燈帶以及橢圓形的前大燈是車頭最顯眼的標志。車頭的LED燈帶下方設計了充電口,在充電狀態下會變成綠色,從視覺上帶來一定的交互感。

R1T車型長寬高分別為5475/2015/1815mm,軸距為3450mm,尺寸上略大于奔馳X級皮卡。該車最小離地間隙為360mm,接近角為45°,從已知的數據來看,它的通過性還是十分強悍的。

RIVIAN R1T,圖源:車市物語

另外在后輪前方,還設有一個貫通式儲物箱,內部配備LED燈帶,兩側還加入了絨面處理,提升了整車檔次。空間容積約為340L,可以用來放置高爾夫球桿等較長的物品。此外儲物箱兩側的門可以用來當做臺階,來上下貨廂。

由于車輛的電機被放置在四個車輪附近,因此車輛在儲物空間上更具優勢,該車前備廂內部分布有掛鉤,可以見到儲物空間十分寬闊。

內飾設計兼顧了科技感與豪華感,比如車內擁有12.3英寸的全液晶儀表盤和15.6英寸的中控屏,可顯示的信息很豐富。第二排配備了雙區獨立空調,并具備座椅加熱功能。

RIVIAN R1T,圖源:車市物語

在貨廂兩側分布了三個Type-C接口和電源口,另外一側是充氣泵,可以為氣墊充氣后在貨廂內休息。掀起蓋板后,下方還有一個容積達200L的密封箱,可用來放置全尺寸備胎。此外它的尾門還可以完全放下,放下后上面還有兩個蹬腳,方便從車輛尾部上下貨廂。

動力方面,新車每個車輪都由獨立的200馬力(147kW)電機驅動,其綜合最大功率為835馬力,峰值扭矩更是達到了908磅·英尺(約為1231牛·米),使其能夠在3秒內完成0-96km/h的加速。

總體來看,RIVIAN R1T的設計更接近乘用車,在空間利用上更有優勢,此外其還具備L3級的駕駛輔助功能,以及強大的脫困能力,讓車輛的駕馭更加輕松。

RIVIAN R1S,圖源:車市物語

隨后我們進入到RIVIAN R1S,這款車與RIVIAN R1T有相似的設計語言,車身尺寸為5040/2015/1820mm,該車接近角達34度,離去角達30度,很明顯,這輛車的設計充分考慮了越野能力。該車內飾采用七座布局,較長且高的車身尺寸令座椅的腿部空間以及頭部空間都有不錯的表現。

針對動力方面,RIVIAN R1S通過四臺電機分別驅動每個輪子。這樣可以通過控制四臺電機的輸出功率從而達到動力分配的目的。每臺電機的最大輸出功率200Ps(147kW),綜合最大功率835Ps,峰值扭矩908磅·英尺(約為1231牛·米)。

RIVIAN R1S,圖源:車市物語

值得一提的是,在RIVIAN的車型當中,車主均可通過亞馬遜語音助手Alexa來控制車輛的娛樂系統、導航,甚至車窗、空調系統、開/關后備廂等。

關于售價,RIVIAN R1T起售為7.3萬美元(約為53.26萬元人民幣)和RIVIAN R1S起售為7.8萬美元(約56.91萬元為人民幣)。另據RIVIAN工作人員表示,綠色和銀灰色更受消費者青睞。

總體來看,RIVIAN在設計是擁有很多巧思,極大方便美國用戶的用車需求,不過,該車的售價偏高,這也讓大部分心動的消費者望而卻步。

03 更適合美國用戶喜好的新能源車?

作為海外新勢力三劍客,Lucid、Fisker、RIVIAN雖然定位不同,但卻擁有共性的特點——美系Style。對比國內造車新勢力產品,你或許能更加明顯感受到他們在產品開發和運營商上的差異化。

RIVIAN官網截圖,圖源:車市物語

一、定位高端化,擁有硬核技術加持。無論是Lucid、Fisker、RIVIAN還是FF、特斯拉,作為造車新勢力企業的產品,均比傳統汽車制造商的品牌定位和產品售價高出許多。當前,新勢力品牌的產品策略大多為高端切入,低端下沉,打造全系列產品線,這種策略更有利于讓消費者認可品牌技術,增強品牌認同感,進而向傳統汽車制造商搶奪市場份額。

之所以能夠從高端切入,最關鍵的是他們擁有車輛的硬核技術,這些新勢力品牌大多擁有全棧自研,保持技術領先。如Lucid的三電技術是它引以為傲的資本;Fisker Ocean具有續航優勢,支持太陽能充電;RIVIAN在其被動和主動安全方面擁有獨特亮點等。

Fisker洛杉磯辦公地,圖源:車市物語

不過,成也蕭何敗也蕭何,掌握關鍵技術的背后是高成本的研發投入,因此一旦缺少大量的資金支持,便很難維持后續的企業經營。畢竟同為造車新勢力的蔚來創始人李斌就曾公開表示:“造車所需儲備資金現在沒有400億元(人民幣)可能干不了。”隨著近期各家新勢力的財報相繼發布,我們也看到了Lucid、Fisker、RIVIAN在經營上所面臨的窘境。

二、產品注重場景化,缺少科技配置。美系車一大特點就是內飾豪華,用料厚道,實用性強。這些特征在美系新勢力品牌產品中體現得淋漓盡致,無論是Fisker Ocean的SolarSky車頂、可開啟的8扇玻璃或者是內飾小桌板,還是RIVIAN R1T的多儲物空間和多種輔助類設計,均是為了應對不同的使用場景提供相應的設備支持。相比之下,目前國內造車新勢力產品更專注打造科技化的內飾配置,如手勢控制、智能互聯、自然語音識別、屏幕界面自由定義等,注重增強車與人的互動性,升駕駛便利性和安全性。

三、自動駕駛技術等級不突出。通過觀察我們發現,目前美系的造車新勢力產品,其自動駕駛等級普遍在L2級輔助駕駛水平。當我們與一些品牌工作人員交流時,他們也提及對自動駕駛技術的要求是“夠用就好”,美國市場消費者更多喜歡享受深度的駕駛樂趣。當然,這樣的選擇或許與海外城市建設特點有很大的關系。

相較于國內新勢力品牌,更青睞高水平的智能駕駛。如小鵬旗下產品支持高速NGP、城市NGP功能,并且小鵬還計劃實現XNGP,2025年起將向無人駕駛邁進。理想目前已經推出全新輔助駕駛系統ADMax3.0,有望推動理想城市NOA功能加速落地,進而逐步實現全場景NOA功能。

四、缺少自建的充電網絡。除特斯拉之外,其他海外造車新勢力品牌似乎并沒有公開表示建設充電網絡計劃,更多是與特斯拉共用充電網絡或使用公共充電設施。重要原因在于,充電網絡建設成本和運營成本過高,投資回報周期長,存在虧損壓力、且提升用戶體驗有限,無疑是門燒錢的生意,因此備受冷落。

洛杉磯街道,圖源:車市物語

對比可知,國內的造車新勢力們早已將充電網絡布局設定為企業發展戰略。無論是蔚來的自營換電站,理想推進5C超級充電網絡的建設,小鵬全國自營充電網絡上線超1000座,S4超快充站已覆蓋全國超過100城等,不僅如此,背靠傳統汽車制造商的新勢力車企,也在積極布局充電網絡,提升電動汽車充電保障能力。

由此來看,無論是產品還是運營體系,海外新勢力品牌均呈現出濃厚的本土化特征。其產品雖有創新之處,但面對更青睞產品高性價比、高智能化、高續航的國內消費者而言,關注點并不相同。

結語

當下,海外新勢力品牌紛紛制定計劃,想要進入國內市場分食一杯羹,不禁讓我們感到疑問,他們還有機會嗎?

Lucid銷售店鋪,圖源:車市物語

毫無疑問,在新能源汽車賽道上,中國車企已經在技術、產品、產業和市場等多層面建立了先發優勢。甚至在國內市場,新能源汽車市場已經進入到“內卷”時代,主要表現出兩大特點,一是卷價格。從特斯拉發起“價格戰”開始,經歷幾輪降價后,對車企造成不小的壓力。二是卷技術。各家車企都在技術上不斷進行突破,以產品差異化優勢,試圖跑贏市場大盤。

而現在,擺在海外新勢力品牌面前的只有兩個選擇,要么加入“內卷”要么直接“躺平”。畢竟,過了“外來和尚好念經”的時代,一切都要靠實力說話。群雄逐鹿,誰是王者,讓我們拭目以待。