文|略大參考 小遙

編輯 | 原野

這屆年輕人仿佛已經達成共識:苦難不值得被歌頌,他們開始不再接受PUA,轉而決定反其道而行之。他們愿意嘗試各種方式去實現,或者接近,加倍去及時行樂,從而活得輕松一些。

01終于有人祝我活得輕松

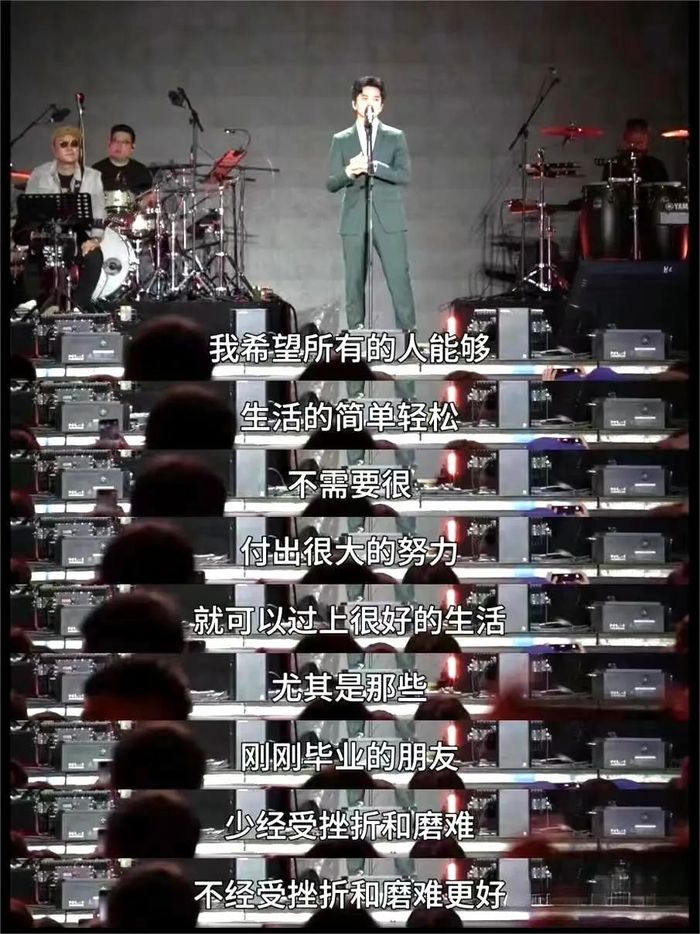

“我希望,所有人都能生活的簡單輕松,不需要付出很大努力就可以過上很好的生活,尤其是那些剛剛畢業的朋友,少經受挫折和磨難,不經受挫折和磨難更好。希望你們一帆風順。”

今年國慶假期,李健在音樂節上說出這番話后,現場響起了歡呼聲。

音樂節結束后,有現場觀眾將記錄了李健說這段話的現場視頻發布至各個社交平臺。10月8日,#李健 希望大家少經受挫折磨難#的話題登上了微博熱搜。

話題下,有人說,自己聽著聽著很想哭,有人說,李健在取得了成功之后依然能夠對世界抱有一絲惻隱之心,是一件極其寶貴的事情。畢竟,當自己在工作生活中遇到不順與挫折,和父母訴苦時,永遠不會得到理解,他們只會說,“每個人都是這樣過來的,你為什么不行”,或者“現在多吃點苦,以后就會好了”。

作家余華自近些年頻繁出現在公眾視野便一直受到年輕人的廣泛歡迎。

他們說:“余華老師太懂年輕人了”“喜歡余華的原因是,他從不高高在上地批判,總是自然而然地理解”。

比如,他年初在回答“如何看待年輕人不上班、不上進、只上香”的問題時說:“現在如果再有人來告訴你,你要努力工作,你要有上進心,你就會得到很好很好的回報,那是雞湯你知道嗎?那個已經不是事實了,時代已經變了。在我年輕的時候,說實話你只要努力工作,你只要始終保持上進心,基本上大部分人是能夠得到回報的,現在不是那么回事。”

又比如,在10月11日《河邊的錯誤》映后會上,余華被問到如何評價年輕人的發瘋文化時回答:“所謂發瘋,我覺得就是有一種情緒不受控制地自我放大,今天的很多人,他們的那種生活的狀態,不要覺得好像我已經走投無路,其實你可能是一種情緒進入了死胡同,而不是你的人生進入了死胡同。”

沒有爹味的說教,沒有陳舊的價值觀,沒有把自己的成功都歸咎于自己的努力,對自己一直有著很清醒的認知,總是對年輕人持理解、鼓勵的態度,這大概就是余華在年輕人中能夠有這么高的評價的原因。

02 一帆風順的人生成了頂級人設

下輩子投個好胎,成了最近年輕人喜歡開的玩笑之一。

投胎一志愿是有錢人家備受寵愛的孩子,比如王詩齡。

前段時間,一張李湘注視王詩齡照片爆紅,讓本就因曬出的日常充滿奢侈品牌而話題度很高的王詩齡再次吸引大眾視線。一段李湘談對女兒的教育的視頻也在社交媒體上熱傳,在視頻中,李湘說:“我想我女兒,她以后的朋友一定是來自世界各地的,然后她會了解世界各地的文化,最后她會選擇一個她喜歡的地方生活,我希望我的女兒未來是這樣的”。

而王詩齡的父親王岳倫也在接受采訪時表現出了對她濃厚的愛意,提到她因同學的評價減肥,他說自己很心疼,并隨之落淚。

再結合此前關于王詩齡的那些信息,比如出身美術世家,爺爺每年都會為她畫生日畫像,自己也擁有繪畫天賦,網友們的羨慕終于爆發——9月19日,#下輩子我當王詩齡#登上微博熱搜,當天的瀏覽量接近1.5億。

看起來,不論是物質上還是精神上,王詩齡都得到了毫無保留的愛,網友感嘆道:“她這輩子最苦的時候是參加《爸爸去哪兒》”。

投胎二志愿是前段時間很火的“頂配人設”——江浙滬獨生女,人數比較多,投胎難度較低。

寵愛與順遂是她們人生的關鍵詞。江浙滬獨生女給人留下的印象是,家里很有錢,父母十分疼愛,她們的人生一帆風順,不用吃苦便可以過上歲月靜好的日子。有人說,她們吃過最大的苦大概就是學習了。

無論怎樣,她們的人生總有保底:即使學習不好,江浙滬獨生女還有被送去海外留學的機會;即使工作不順,江浙滬獨生女還有回家繼承家產的選擇。

短視頻平臺上網友所演繹的江浙滬家長,大多對孩子沒有太大的期望,即使回家坐享其成也沒有意見,并不相信人一定要去大城市歷練一番才會有成長的道理。“我就盼她一生開開心心,家里還有兩套拆遷房,她也苦不到哪去的”,這樣的觀念大概是江浙滬獨生女幸福的根源。

當然,每次有人提起這種說法的時候,總有人反駁,應該說得更加準確一些,是江浙滬中產及以上家庭的獨生女,甚至這種家庭全國各個地方都有,也不是每個出生在江浙滬的獨生女都過上了這么幸福的生活。還有很多人表示對這種標簽化的做法很反感,但很顯然,這并不妨礙這一群體在網絡上被大范圍討論與羨慕。

另一個人生順遂的代表,是近些天憑借綜藝表現翻紅的蔡國慶。

他因為在《披荊斬棘3》“可云”(注:《情深深雨濛濛》中的角色,因為孩子沒有得到及時救治而變成瘋子)一般浮夸、刻意的表演過于搞笑而出圈,得到新的外號“蔡可云”,也重新被年輕人關注。

在喜歡他的年輕人看來,他在綜藝里表現出的樣子是自信、單純、快樂的,從不內耗,已經55歲了,眼神里卻還有著大學生般“清澈的愚蠢”。這感染了很多人,他們說,希望自己到了這個年齡也能這么快樂。還有人表達了自己的羨慕,因為“一看就是順風順水了一輩子,才會這么自信、陽光、快樂”。

圖:《披荊斬棘》劇照

有人甚至真的去查了他的履歷,然后發現果真如此——蔡國慶幼兒園開始登臺表演,10歲在國宴獨唱,11歲出版唱片,13歲考入中央戲劇學院,登上過23屆春晚。他說:“我的人生沒有低谷期,只有平淡期”。

這些在社交媒體上被廣為談論與羨慕的人生,歸納起來就是一個特點:一帆風順。

03 苦難的祛魅

“梅花本來就香,不是因為苦難。”

在李健10月8日的那條熱搜下,很多人為這句評論點了贊。還有人打下長長的文字,試圖論證苦難在當今已經失去了意義。

仿佛大家都已經達成了共識:苦難不值得被歌頌。

前些年在互聯網上流傳過一句話,據說是余華說的,但能找到的出處是知乎上的一個高贊回答:“永遠不要相信苦難是值得的,苦難就是苦難,苦難不會帶來成功,苦難不值得追求,磨練意志是因為苦難無法躲開。”

出處存疑絲毫不影響它的走紅。大家就是喜歡這樣的電子雞湯。于是,越來越多的類似的話,被整理在一起,形成真假難辨的名人語錄。比如,據說是王朔說的:“世界上最無恥、最陰險、最歹毒的贊美,就是用窮人的艱辛和苦難,當做勵志故事愚弄底層人”,還有歸到王小波名下的:“人必須吃一些苦,虛擲一些年華,以此來變得崇高,這種想法,不但有害,而且有病”。

這種流行的出現,一部分原因,可能是那些聽著“吃得苦中苦方為人上人”“梅花香自苦寒來”道理長大的人,突然發現,自己吃了十幾年的苦卻還是沒有過上想要的生活。

因此,互聯網上另一個流行的說法是,“錢流向了不缺錢的人,愛流向了不缺愛的人,苦流向了能吃苦的人”。

一個事實是,很多如今擁有理想生活的人,并非個人能力如何出眾,更多是因為吃到了時代的紅利。比如,在北京房價還沒破萬的時候買了房子,成為一家創業公司的前臺,還掏出嫁妝錢入股,后來公司上市了。

于是,“電梯理論”也被更多人知曉。一個人乘坐電梯去往摩天大廈的頂樓,在電梯間里,他順便做了幾個俯臥撐。順利到達頂樓后,他將成績的達成歸結為自己努力做俯臥撐,卻忽略了電梯的存在。放到具體生活中,電梯相當于時代紅利,而俯臥撐就是個人的努力與吃過的苦。

在一些人看來,如果電梯不再運行,再怎么吃苦,也不可能達到同樣的效果。

所以,他們開始不再接受PUA。

今年暑假,短視頻平臺上,一位母親在出游時故意給女兒買無座車票,并搭配文案“有困難要上,沒有困難制造困難也要上。無座慢車,給我好幾個白眼,下次繼續”,視頻中,女孩在火車狹窄的過道,一會兒倚靠著旁邊的座位,一會兒坐在放在座位下空隙的行李箱上,有人經過時,她就側過身子為他們讓路。

評論區很多人不解,她回復道:“我想,我吃過的苦,她也得感受一下”,她還說“我還沒讓她撿破爛呢”。但這種人為制造的苦難,顯然不符合如今的互聯網語境。爭議與攻擊蜂擁而至,最終,事情以這位母親將賬號設置為私密賬號結尾。

更早些時候,知乎上也有一個類似的問題引發討論。

問題內容是“兒子每天坐兩個多小時公交車上下學,我想讓他吃點苦作為寶貴的鍛煉,我怎么樣才能讓他理解我良苦用心呢?”,并在描述中說“當年我在農村每天上下學走很久我也沒說過什么啊”。

底下的高贊回答是這樣說的:“沒有投胎到權貴之家,投胎成你的兒子,他這輩子往后吃苦的機會有的是,能稍微輕松一點的日子也就是成年之前的這段時光了。別沒事找事,很困難嗎?”

苦難祛魅,正在成為新的流行。很多年輕人在意識到父母對苦難可能存在過度追求后,轉而決定反其道而行之,加倍去及時行樂。

他們不愿再遵循父母那一輩人省吃儉用、什么都舍不得買舍不得吃的消費習慣,而是學會享受當下、及時行樂,想買的就買,想吃的就吃。其中典型代表就是洗碗機和掃地機器人的普及。是的,這屆年輕人不僅不愿親手洗衣、洗鞋,還懶得刷碗和掃地了。

這兩件電器都是早已進入中國市場,但2013、2014年左右才開始受到歡迎,近些年成為了提升幸福感的“神器”。GfK中怡康數據顯示,2005年到2022年中國洗碗機銷量復合增長率達到24.3%,而從2014年到2022年行業復合增長率達到45.5%。據《2021年掃地機器人市場發展白皮書》統計數據,2013年到2018年,國內掃地機器人市場銷售額由8.4億元增長至86.6 億元,年復合增長率達到58.66%,2019 年短暫降溫之后又于2020年出現爆發,銷量重回600萬臺,市場規模達到94億元。

年輕人甚至帶起了“懶人經濟”這門生意,為的就是讓自己生活得更加輕松。

比如現在人們習以為常的外賣、打車,以及前一陣很火的白人飯和預制菜。年輕人想要生活得更加便利、輕松的需求足以讓新興事物迅速成長為一個行業。

另一個更重要的風向是,如今的畢業生不再一門心思想要在大城市打拼,回老家過慢節奏的生活也成為了一種選擇。

選擇了后者的人也并不會因此覺得低人一等,反而熱衷于在社交平臺上分享生活的安逸與美好:通勤只需十幾分鐘,回到家可以直接吃父母做好的熱騰騰的飯菜,周末和從小一起長大的朋友逛商場、看電影......總能引來一片艷羨的目光。

豆瓣上一個名叫“拜拜啦一線城市”的小組中充滿了厭倦一線城市的生活、已經回到或者計劃回到老家的人,有應屆生在小組中發帖提問,“想一步到位,跳過‘逃’,直接‘留’在老家,問問前輩們,年輕時去大城市是必不可少的經歷嗎?”

下面的回復中,很多人都提到了大城市生活幸福感不高、攢不下錢的缺點,而談到回老家時,他們用了“躺平”“舒服”的字眼。這也是組內的主流觀點:逃離一線城市,是為了生活質量,也可以活得輕松點。

可見,活得輕松一些已經成為很多年輕人追求的目標,他們愿意嘗試各種方式去實現,或者接近。

很難說這是不是一個正確的選擇。電影《小婦人》里,喬把自己的書稿送到出版社,編輯給了她一條修改意見:“這個國家剛經歷了一場戰爭,人們想要的是娛樂,不想聽說教,道德訓誡現在可沒有銷路”。

越是難的時候,大家越是排斥苦難。哪怕只是從別人的一帆風順中獲取希望,也是一點繼續前行的力量。