文|投資界PEdaily

“這也許是目前新消費投資,最好的結局了。”數日前,伴隨著安踏宣布收購MAIA ACTIVE,創投圈迎來一場久違的振奮。

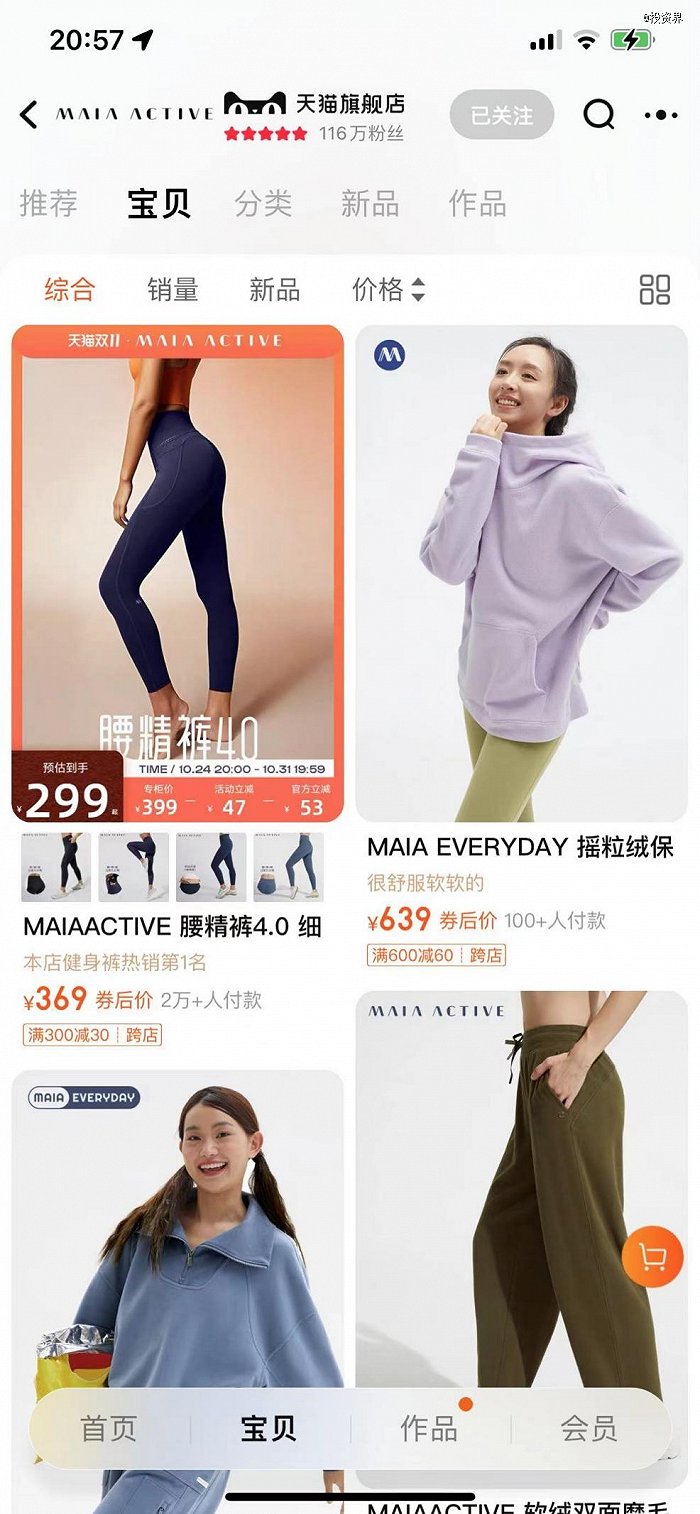

成立于2016年,MAIA ACTIVE定位為亞洲女性運動服飾品牌,主打產品瑜伽服。公司背后是兩位女創始人——歐逸柔和王佳音,她們聯手創業,收獲眾多擁躉,如今,公司賣給了安踏。

“MAIA拿到了一個好劇本。”一位消費品牌創始人如此寫道。顯然,成功在高點把自己賣出去,并且是背靠安踏這樣的大樹,創業多年后體面離場,還能給股東們交代,這是當下足以讓其他新消費品牌羨慕的結果。

正如一位業內人士評論道:“新消費投資起起伏伏幾年,大部分早就死了,極少數沖擊港股IPO,也是失敗的失敗,跌的跌,現在面臨著上也不是、不上也不是的兩難境地。能體面地嫁給產業內大上市公司,應該是最好的退出方式了。”

兩位女生聯手賣瑜伽服,紅杉百麗一眾投了

MAIA ACTIVE是誰?

故事要從2016年說起。彼時歐逸柔和王佳音一拍即合,在上海創辦了主打“專為亞洲女性打造的設計師運動服飾”品牌MAIA ACTIVE,垂直切入中國女性運動市場。

她們的背景很值得一看——創始人歐逸柔2008年畢業于紐約Parsons設計學院,先后加入了紐約J.CREW與Doo-ri的設計團隊。2010年,歐逸柔成為Badgley Mischka中國區產品線的首席設計師,曾為章子怡、范冰冰、劉亦菲等定制禮服。

而聯合創始人兼CEO王佳音,本科就讀于Ohio State University,畢業后她加入維多利亞的秘密位于紐約的總部,成為該品牌第一位亞裔買手。2014年,王佳音回國并加入小紅書電商部門,從0到1參與搭建家居、時尚兩大GMV過億的新品類。

為何要創辦MAIA ACTIVE?業內廣泛的說法是,歐逸柔是一位健身狂熱分子,早年一直苦于找不到合適的運動服,于是嗅到了機會,毅然放棄高管薪水自己設計。歐逸柔同時也是MAIA ACTIVE的設計總監。

從更廣的視野來看,她們希望解決中國女性穿著運動服的痛點,通過大數據研究適合亞洲女性的版型。例如,亞洲女性很在乎細腰翹臀,品牌針對亞洲女性的腰臀比設計健身褲時提升腰線、根據亞洲女性腿部比例采用流暢側邊設計。此外,“反身材焦慮”也成為重要的賣點。

起初,MAIA ACTIVE通過線上渠道銷售,憑借王佳音在小紅書時的經驗和沉淀,他們在營銷上借助社交媒體的官方原創內容、KOL和UGC(用戶內容生產)打造品牌形象,例如和小紅書上的運動達人合作,用產品交換發布內容——這為MAIA ACTIVE積累了最初的知名度和口碑。

2019年,MAIA ACTIVE線上銷售額破億元,直到現在小紅書依舊是其線上營銷的重點。也是從這一年起,他們在上海新天地開設了第一家門店,正式布局線下。目前MAIA ACTIVE在北京、上海、廣州、成都等一二線城市核心商圈開有40家門店。2022年,MAIA ACTIVE營收超過5億元,且實現盈利。

幾年內,MAIA ACTIVE連續獲得了4輪總計近2億的融資,投資方包括動域資本、虎撲、達泰資本、紅杉中國、CMC資本、火山石投資、華創資本、百麗國際等。

正如百麗國際投資人新業務事業部副總裁朱廣賢所說,近年來,全球范圍內女性運動的風潮蓬勃發展,對健身服飾的要求和需求也越來越高。“MAIA ACTIVE致力為亞洲女性帶來更舒適的運動體驗的理念,尤其在中國這樣一個高強度競爭的市場上,建立了獨有的消費者心智和品牌忠誠度。”

安踏為何買下一件瑜伽服?

拿下MAIA ACTIVE,也是安踏第一次收購國內品牌。

在官宣聲明中,安踏表示:收購事項對集團旗下的女性業務板塊是一個很好的補充。同時,集團品牌運營能力、零售管理能力和供應鏈管理能力可以幫助MAIA ACTIVE更好的在中國市場發展。

種種跡象表明,安踏近兩年來著重發力女性業務板塊——比如旗下FILA去年推出“拿鐵女孩”專題,推出“小蠻腰瑜伽褲”;旗下迪桑特圍繞女性室內訓練,推出“動線Body Flex”系列。而MAIA ACTIVE無疑已經在女性運動愛好者中積累了一定的知名度。

今年的年中報告中,安踏還曾分析稱:“就目前的消費趨勢,主力人群逐漸轉變為90后-95后,女性市場潛能釋放。”

另一方面,瑜伽服也成為品牌的必爭之地。這源于lululemon在中國市場的火爆——根據lululemon今年二季度的財報,中國市場營收2.77億美元(約合20億元人民幣),同比增長61%,成為該品牌全球增長最快的區域。

Lululemon的成功,不僅讓人看到了女性運動市場的廣闊前景,也在中國刮起了一陣瑜伽服創業熱潮。其中,MAIA ACTIVE就曾憑借功能性和定價等被稱為“中國版lululemon”。

國內的運動品牌紛紛盯上了這塊蛋糕。不僅僅是安踏,李寧在原有緊身褲產品系列中推出新瑜伽褲系列“揉柔褲”、“翹俏褲”,此外也收購的美國品牌瑜伽服DANSKIN,幾乎也是對標lululemon。

安踏向來以并購國際大牌著稱。最不能忽視的一筆重要收購是FILA:2009年,安踏斥資3.32億從百麗國際手中收購了意大利運動品牌FILA中國區業務。當時FILA在中國只有不到50家門店,切連續虧損,隨后安踏憑借強大的運作能力使其營收在2019年超過65億,隔年,FILA的收益首次超過安踏,成為集團手中的一張王牌。

如今安踏已成功將FILA打造成國內第五個營收超過兩百億的品牌,這是一場漂亮的翻身仗。

大火的始祖鳥,也早已被安踏收入麾下。2018年年底,安踏聯合財團以371億元收購了亞瑪芬體育Amer Sports,安踏創始人丁世忠曾說這是他創業歷程中所做的分量最重的一次決定。事實證明他的出手是對的,如今亞瑪芬體育旗下的始祖鳥、薩洛蒙Salomon等品牌正在席卷潮流,亞瑪芬估值超100億,即將走向IPO。

坐擁2500億市值,穩坐中國第一體育用品公司的寶座的安踏,還在海外并購路上買下了KOLON SPORT、迪桑特DESCENTE等品牌。在安踏最新發布的半年報中,營收增幅最大的是“所有其他品牌”,同比增77.6%,主要貢獻者就是是迪桑特、KOLON,此外亞瑪芬上半年營收也增長了37.2%。

掌門人丁世忠此前在采訪中說過:“以當今中國公司的品牌運營能力,30年內做出一個始祖鳥或威爾遜,可能性幾乎為零,而通過收購,并以中國市場為潛在增長空間,則可能完成一次脫胎換骨。”

已經擁有眾多海外大牌的安踏,幾乎從未在國內品牌中出手。如今甩出大手筆,MAIA ACTIVE將會成為安踏的lululemon?

“一場體面的退出”

“這是一個成功的退出案例,行業中難得的好消息。”安踏收購MAIA ACTIVE的消息在投資圈蕩起了不小的漣漪。

難得統一的是,幾乎所有人都對這筆“賣身”報以積極態度,紛紛感慨著這個皆大歡喜的結局。

于MAIA ACTIVE而言,這當然不失為一個好的歸宿。一方面,新消費投資遇冷有目共睹,單打獨斗的MAIA ACTIVE與其在市場低點去尋求外部融資,不如被安踏老大哥收編;另一方面,無論是始祖鳥、薩洛蒙,還是FILA、迪桑特,都體現了安踏品牌運營的強大實力,可以想見,補充了瑜伽服板塊的MAIA ACTIVE被安踏帶火也不是什么難事。

更關鍵的是,于MAIA ACTIVE昔日的投資人來說,多年前的這筆投資終于“退出有門”。當下一級市場的退出——尤其是消費投資的退出之路可謂哀鴻遍野,IPO往往折戟,新融資常常無門,大部分具有VC/PE支持的新消費品牌都在焦急地等待更好的機會。

正如一位曾接觸過MAIA ACTIVE的消費投資人分享:“看到這個項目最終以并購退出,賣身給產業內的大上市公司,內心覺得已經是最好的退出方式了。”

不難看出,如何更體面的退出,如今是擺在眾多VC/PE面前現實又急迫的難題。

今年以來,“并購女王“劉曉丹多次提到,一級市場底層邏輯的改變,使投資越來越同質化,IPO退出的賺錢效應越來越差。2016年起年均萬億的一級市場投資,完全通過IPO退出是不可能的,并購正成為當下討論的焦點。并購退出迎來了新的時機嗎?

我們不妨再來看一起剛剛官宣的收購案——

幾天前,貝殼斥資15.5億收購家裝品牌愛空間,一舉給愛空間昔日的投資方帶來退出的機會。回想2016年,H Capital聯合創始人陳小紅600萬美元投資愛空間A輪融資,以此次出售價來計算7年總回報率約111%。如果沒有并購,IPO又遙遙無期,不知會埋掉多少一級市場投資人。

時代的車輪滾滾碾來,每一幕都莫名帶上了些許宿命感。