文|拾鹽士

2023年上半年,在理財市場競爭激烈、行業局勢風云變幻之時,也迎來了“歷史性”的一刻!公募基金規模首超銀行理財成為“資管一哥”,而銀行理財存續規模則由首位變為次位。

這一趨勢備受資本市場關注。關于我國公募基金規模超越銀行理財的原因,中國企業資本聯盟副理事長柏文喜認為,相較于銀行理財,公募基金可能會取得更高的投資收益。另外,公募基金的投資門檻較低、流動性好,適合廣大投資者參與,所以不少公民都選擇公募基金而非銀行理財。

在公募基金坐上“資管一哥”之位背后,這個行業還呈現出那些發展趨勢和細微變化?拾鹽士深入觀察。

“資管一哥”易位,公募基金規模首超銀行理財

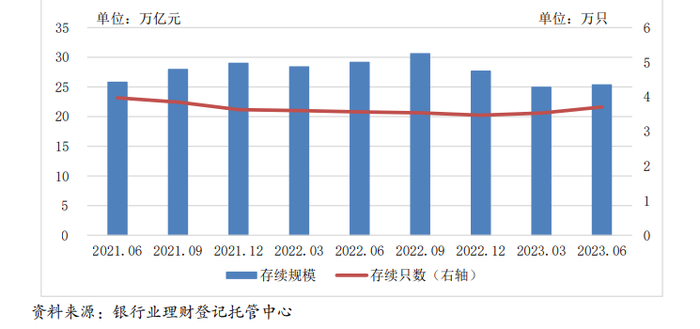

據銀行業理財登記托管中心日前發布的《中國銀行業理財市場半年報告(2023年上)》(以下簡稱《報告》)及中國證券投資基金業協會最新披露的數據,截至2023年6月末,我國銀行理財市場存續規模為25.34萬億元,公募基金資產凈值合計達27.69萬億元反超銀行理財規模,“資管一哥”易位。

拾鹽士注意到,這一位次的轉變就在今年上半年。2022年年底,我國銀行理財市場的存續規模達到27.65萬億元,公募基金規模為26.03萬億元。而公募基金資產凈值在今年上半年實現了2.35萬億元的反超。

事實上,公募基金規模趕超銀行理財并非意料之外的事情。從近年數據來看,公募基金在2018年至2021年的規模分別為13.03萬億、14.8萬億、19.89萬億和25萬億元,規模增速較快。而在同一階段,銀行理財的規模則分別為22.04萬億、23.4萬億、25.86萬億以及29萬億元,規模增速不及公募基金。

可以看出,近年來銀行理財市場規模雖然也在增長,但增速明顯放緩,四年間總共增長不超過7億元。相較之下,公募基金則規模迎來了爆發式增長,規模增長近12萬億元。

不過,自2022年以來,公募基金規模增速也有所放緩,特別是主動權益類基金(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型)業績明顯分化。

截至今年前三季度,超八成主動權益基金收益率告負。全部貨幣市場型基金產品年內均實現正收益。債券型基金表現相對穩固。

業績分化加劇:大型公募凈利下滑,中小公募兩級分化

在規模快速增長的背景下,公募基金也呈現出業績分化加劇的發展趨勢。

據上市基金公司披露的2023年度半年報,易方達基金凈利潤為16.17億元,是唯一一家凈利潤超15億元的基金公司,凈利潤水平為2023年上半年公募基金行業第一名。

而工銀瑞信基金、廣發基金、華夏基金、富國基金上半年的凈利潤都超過了10億元,其凈利潤分別為12.84億元、12.15億元、10.75億元、10.65億元。

上半年凈利潤超過10億元,進入“十億俱樂部”的公募基金共有5家。比較去年同期,有部分公募基金的凈利潤掉出了“十億俱樂部”。

不過值得注意的是,上半年大型公募業績下滑趨勢明顯。雖然易方達基金以超15億元的凈利潤位居榜首,但是該機構營業收入和凈利潤“雙降”,分別同比下降9.46%、6.31%。

頭部公募基金凈利下降的情況,不僅僅只有易方達。如工銀瑞信基金凈利同比下降達14.68%,富國基金凈利同比下降5.06%。

此外,上半年凈利潤超過5億元的公募基金,包括南方基金、招商基金、交銀施羅德基金、匯添富基金、興證全球基金等。分別為9.85億元、8.92億元、7.97億元、7.97億元、7.96億元。

今年上半年,凈利潤超5億元的公募基金也有不少凈利同比下降。如招商基金凈利潤同比下降6.51%,交銀施羅德基金凈利潤同比下降4.21%,匯添富基金凈利潤同比下達降20.98%,興證全球基金凈利潤同比下降13.49%。

可以明顯地看出,凈利潤前十的頭部基金公司有七家營收和凈利潤有不同程度的下滑。

但拾鹽士發現,雖然頭部公募基金凈利潤大多同比下滑,但是在中小型公募中,卻有不少營收和凈利潤增速迅猛。如國金基金今年上半年實現扭虧為盈,凈利潤929.57萬元,在所有基金公司中凈利潤增幅最大。;而東興基金在上半年實現凈利潤1502.71萬元,同比增幅638%;實現營業收入7014.23萬元,同比增長49.32%。

此外,還有興業基金、農銀匯理基金、浦銀安盛基金、諾安基金、創金合信基金、財通基金等,上半年凈利潤均超過1億元。其中,興業基金、農銀匯理基金、創金合信基金凈利增幅均超45%,分別為45.9%、56.2%、50.68%、39.86%。

與此同時,中小型基金公司業績還呈現出“兩級分化”加劇的趨勢。雖然有的基金公司業績實現“彎道超車”,但是一些基金公司業績卻持續下滑、甚至虧損加劇。

如江信基金在2020年、2021年、2022年三年凈利潤連續虧損,近三年處于虧損狀態,營收也在不斷下降。2023年上半年,江信基金凈利潤虧損2229.97萬元,較去年同期虧損幅度拉大,營業收入為904.37萬元,與上年同期基本持平,微降了5.5%。

此外,中海基金上半年實現凈利潤151.11萬元,同比下滑90.14%;實現營業收入7596.39萬元,同比下滑21.86%;東吳基金上半年營業收入7338.27萬元,同比下降24.24%;凈利潤350.38萬元,同比下降37.34%。

還有興銀基金、申萬菱信基金、光大保德信基金和國海富蘭克林基金等多家基金公司,上半年營收、凈利潤雙降。

除了部分中小公募基金凈利潤下降,甚至有少數公司凈利潤虧損加劇,江信基金、瑞達基金、富安達基金、摩根士丹利基金、九泰基金,上半年凈利潤分別為-555.78萬元、-890.91萬元、-2328.12萬元、-3103.97萬元。

在柏文喜看來,公募基金業績呈現“二八分化”的趨勢,主要是由于市場環境和投資者需求發生變化。現在市場上投資者更加注重基金的長期收益和穩定性,因此那些能夠持續提供穩健收益的基金更容易受到投資者的青睞。

“公奔私”轉向“公奔公”,基金經理新老更迭加速度

雖然公募基金業績分化加劇,但是基金規模仍在不斷擴張。在規模擴張的同時,基金經理也在加速流動,不少“新生代”基金經理陸續登場。

Wind數據顯示,截至2023年9月27日,我國在任基金經理數量已達3550人,而今年以來已有76家基金管理人旗下241位基金經理離職,離任數量再次接近5年內的同比高位。

值得注意的是,在超3500名基金經理中,證券從業年限不足3年的基金經理人數有1556人,從業年限不足5年的基金經理人數高達2197人。今年以來已有369位“新生代”基金經理上任,處于歷史較高水平。

可以看到,公募基金團隊年輕化態勢漸顯。但是有不少業內人士認為,“新生代”經理在長期業績表現顯現之前,需要長時間的經驗積累和閱歷沉淀,“新”并不意味著“強”。

與此同時,也有不少“新生代”經理成為市場和投資者關注的焦點。其中還有部分一上任便參與超百億元規模基金的管理。據不完全統計,管理超百億元的基金經理共31位,上任都不足一年。

如工銀瑞信固定收益部基金經理郝瑞今年5月開始擔任基金經理,參與共同管理的貨幣型基金產品數量達到5只,共同管理總規模超過3500億元。

在這些“新生代”基金經理中,有實力強悍的“猛將”,雖任職年限不長,但業績表現不俗;但也有部分上任之后未能交出滿意的答卷。

如交銀施羅德基金的楊金金,目前楊金金在管基金有交銀啟誠A/C和交銀趨勢優先A/C,其任職期間交銀趨勢優先A任期回報超150%。

反觀東吳基金的丁戈,2021年12月至今擔任東吳新經濟混合型證券投資基金、東吳阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經理,其任期回報虧損均超40%。

有不少業內人士表示,業績表現良莠不齊的情況下,“新生代”基金經理長期穩健盈利能力還有待商榷。

不過隨著公募基金數量和規模快速增長,對基金經理需求也在持續增加,“新生代”經理上任成了必然結果。隨著“新面孔”不斷增加,“老面孔”也在悄然流動,公募基金經理隊伍加速更替已成常態。

而基金經理“新老更替”加速,往往是風險和機遇并存的。柏文喜表示,一方面可能會導致基金業績的不穩定性增加,因為新上任的基金經理需要時間來熟悉市場和投資策略,這可能會導致投資者的收益波動;另一方面,一部分優秀的基金經理可能會帶來新的投資理念和策略,為市場帶來新的活力和機遇。

值得關注的是,在基金經理“新老更替”之下,近兩年來行業掀起了“公奔私”的浪潮。如董承非、周應波、崔瑩等知名基金經理,帶著公募頂流的光環轉戰私募。

不過到了2023年,“公奔私”之潮似乎平復了許多,圈內換道迎來了“公奔公”的新趨勢,整體上離任的基金經理換道私募的趨勢有所緩和。公開數據顯示,2023年我國全市場公募機構的基金經理平均變動率為21.61%,其中24家基金公司基金經理變動率大于等于50%。

據不完全統計,今年年內已有十余位明星基金經理完成了“公奔公”。如2022年的“股基冠軍”基金經理湯戈,中基協信息顯示,繼3月31日從英大基金離職后當前已加盟方正富邦基金。

還有很多業內較受關注的基金經理,大部分都完成了“公對公”的流動。如李坤元從中加基金入職宏利基金、蔡宇濱從諾安基金入職招商基金、馮漢杰從中加基金入職廣發基金、陳金偉從寶盈基金入職鵬華基金等。

由此可見,許多基金經理的“新東家”普遍仍在公募圈之中。繼續留在公募行業而非換道私募,成為如今越來越多基金經理的“跳槽”之選。

除了“公奔公”的成為趨勢外,甚至還出現了“私奔公”的現象。有不少基金經理從私募重回公募賽道,比如睿遠基金的趙楓、大成基金的徐彥、富國基金的于洋等人,都是在多年的“公奔私”之后,再次選擇回歸公募。

柏文喜認為,未來,公募基金若要實現穩健增長,則需要持續提供穩健收益和具備優秀的投資能力,并增強風險控制能力。