界面新聞記者 | 尹清露

界面新聞編輯 | 黃月

《裸泳》

中信出版社·雅眾文化 2023-9

2015年,時年25歲的伊藤詩織就工作簽證問題與當時TBS電視臺華盛頓分局長山口敬之相約進餐會談,卻遭到對方性侵。從小性格好動、立志成為新聞記者傳遞真相的詩織并未被對方的權勢壓倒,面對日本司法的重重壁壘,她不斷訴諸法律,將經歷寫進《黑箱:日本之恥》一書中,也成為了日本反性騷擾運動的引導者。2020年,伊藤詩織入選美國《時代》周刊“全球最具影響力100人”。面對常年的誹謗和中傷,她總是處于戰斗狀態,不知道石頭和惡語會從哪里落下來,不顧一切地想要活下去。

從《黑箱》到全新散文集《裸泳》的七年間,伊藤詩織記錄了自己從生存到生活的轉變,以及從20歲走向30歲的時光。對于她來說,裸泳意味著不再作為“受害者”或“新聞記者”,而終于可以僅僅作為詩織本人,講述全然屬于自己的故事,赤身悠游向前。書名取自她的一次難忘經歷,詩織去鹿兒島縣的屋久島參加朋友婚禮時,在一個晚上潛入星光下的海里裸泳,并感嘆道:“一切附著在我身上的標簽,仿佛悉數融進了海水之中……(這)便是我作為我,而活著的瞬間。”

《遺忘愛達荷》

南海出版公司·新經典文化 2023-8

1995年,愛達荷州的一個夏日清晨,韋德的妻子珍妮謀殺了小女兒,而大女兒逃進了森林。后來,韋德又與年輕的音樂老師安結婚,安試圖通過解開那天發生的事來撫慰丈夫的悲痛,卻因為韋德日漸加重的癡呆癥變得愈加困難,她自己也迷失在了謀殺案的想象之中……

這聽上去像是懸疑小說的開頭,但作者并不滿足于揭開謎底,而是展開了記憶的長卷,從1973年到2025年,在多個視角和日期中穿梭,真相也變得多樣而不可解,這正是對人物迷狂的精神狀態的全方面模仿。

小說中的愛達荷州山區布滿了記憶的蛛絲馬跡,讓人想起小說《呼嘯山莊》或者解謎游戲《繡湖》中的那類風格悲涼、內核又帶有一絲溫暖的家庭故事。在小說中,有些敘事角度甚至與主線無關,比如珍妮被逮捕入獄后,一名女性獄友與她建立起了奇妙的友誼。作者對所有人物都寄予了同情,也意在表明人的局限性:我們信任思想,然而,思想并不總是給我們答案。

艾米麗·盧斯科維奇是一名美國作家,在愛荷華大學獲得了創意寫作碩士學位。曾憑借《貓頭鷹》獲2015年歐·亨利短篇小說獎,首部長篇小說《遺忘愛達荷》獲都柏林國際文學獎。

《萬物交響:驢子、隨筆與喧囂》

南京大學出版社·守望者 2023-9

在前作《世間萬物》中,非虛構作家艾米·里奇曾在26個關于動植物、星系天體的故事中展現出瑰麗的想象力,這部新作延續了這一寫作風格。從小小的飛蛾到中世紀手抄本上的野獸,她以一種頑皮的方式觀察著互相關聯的萬物。《紐約時報書評》如此評價道:在這本書中,詩、評論與科學熔為一爐。

里奇的寫作并不遵守邏輯,往往前一句是哲思,后一句就像是夢游者的囈語了,比如:“在膽怯的錯里膽怯往往是主要錯誤。膽怯會讓你變得人不像人,而不像人的人比不像沙鼠的沙鼠好不了多少。”她也會戲謔地嘲諷人類,認為單細胞生物不像我們一樣犯那么多錯誤,而內臟越多,失誤越多。她同樣對動物數量的減少與溫室效應感到擔憂,書中穿行著各種知名或不知名的動物,而自氧氣存在以來,大自然便一直在朝著不完美的方向前進著。對于每天都想著心靈出走的都市社畜來說,這本書大概滋味正好,既治愈溫柔,又有著某種“發瘋文學”的潛質。

《希特勒的惡魔:第三帝國的超自然史》

上海譯文出版社 2023-9

上個世紀80年代起,有學者發現,納粹意識心態與超自然想象有關——第三帝國曾利用占星術、巫術、吸血鬼、雅利安神話與失落的亞特蘭蒂斯王國等思想來想象與塑造德國社會。德國近現代史專家埃里克·柯蘭德(Eric Kurlander)在前人的研究基礎上,按照時間順序,對納粹的超自然觀進行了全面系統的梳理,花費8年時間寫就本書。

本書的寫作目的并非獵奇,而是要通過文化思想史的書寫,深挖納粹德國的“魔鬼”基因與意識形態根源。北京大學歷史學系教授李維如此觀察到:希特勒愛看北歐神話,讀過歌德的《浮士德》,這些作品中的魔鬼形象給他留下深刻印象,而與魔鬼訂立契約,正是不擅長政治的德意志民族的自畫像。通過觀察從納粹黨成立到第二次世界大戰,超自然思想在不同時期的滲透情況,也足以側寫出納粹的興衰狀況。李維還看到,當第三帝國在軍事上節節敗退時,借助超自然力量的情況就比較頻繁。反之,當納粹奪取政權,橫掃歐洲之際,對玄學講得就少。某種程度上可以說,不了解納粹與超自然想象的關系,就無法充分理解第三帝國的歷史。

《風痕:我與性社會學互構》

生活·讀書·新知三聯書店 2023-9

在國內,提到性社會學研究,潘綏銘是一個無法繞過的名字。當“性”在國人眼中還等同于“黃”或“求醫問藥”時,當性社會學終于得到了承認、卻始終被認為學術價值有限時,潘綏銘以其范圍廣闊且扎實的定量與質性研究,在中國創立并推廣了性社會學,奠定了學科的基本概念,被同仁稱為“性學教父”。

本書是潘綏銘的學術研究回顧,也是一本學術性自傳,詳細介紹了1981年以來性社會學在中國的發展過程及取得的成果,比如90年代的“二奶”研究、千禧年間在紅燈區的田野觀察、對獨生子女政策與國內性革命的分析,以及性騷擾與性暴力的問題等。

為何一本有關性研究的書要叫作“風痕”呢?風是看不到的,但風過會留痕,那痕跡就是潘綏銘自己。80年代以來,潘綏銘投入到了性社會學這項雖然重要,卻又極其微妙的研究中,他本人如此總結:“天有不測風云,因此在定稿之時,我把大多數當年的當事人、涉事者的姓名都處理過,只留下我自己無處可逃。”

《封面之下:一本小說的創作、生產與接受》

華東師范大學出版社·薄荷實驗 2023-8

出版民族志的過程大致是這樣的:田野調查、查文獻、寫成書籍,之后還免不了和編輯和譯者等人的溝通。但是你是否想象過,“寫書與出版”這一過程本身,就是極佳的民族志研究題材?

在《封面之下》中,多倫多大學社會學助理柴爾德斯帶領讀者追蹤了一本小說是如何誕生并被改變的,包括作家如何選擇主題、編輯如何決定出版哪些書、出版商如何銷售和營銷圖書等——這樣說可能有些單調,但書中內容其實十分鮮活,讀者會看到拒了獨立出版社后又在出版集團碰壁的灰溜溜的作家,或者被《紐約時報》選中卻又遭受嚴厲批評的營銷團隊……作者選擇了尼克森的小說《賈勒茨維爾》及其出版商,以編外編輯的身份跟進了十六周的秋季銷售期,寫就了這本出版內幕含量極高的民族志。但《封面之下》也不只是出版行業的內部爆料,正如編輯手記所寫,雖然讀者會覺得本書并未涉及什么理論介紹,然而,觀察文化如何在社會和制度環境中發揮作用本身,就已經是一種含義重大的理論應用了。

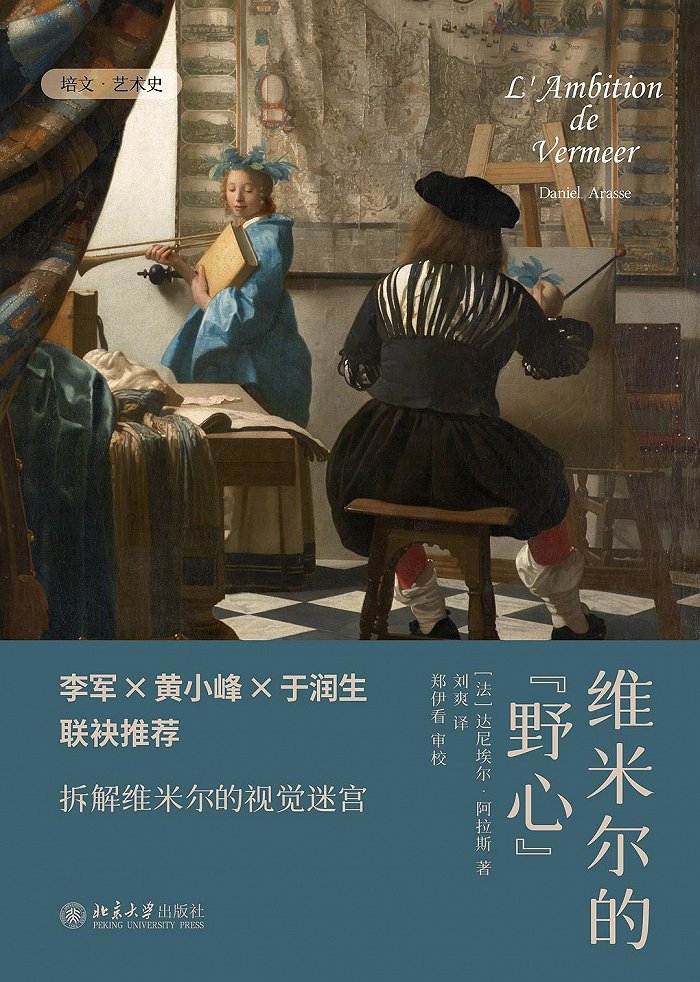

《維米爾的“野心”》

北京大學出版社·培文 2023-9

藝術家是謎題本身,而批評家與史學家是解謎的人。《維米爾的“野心”》就是這樣一本“解謎書”。維米爾是17世紀僅次于倫勃朗的重要畫家,畫作神秘而富有詩意,創作數量不多卻異常精細,相關解讀一直是西方藝術史的研究熱點。在本書中,藝術史家達尼埃爾·阿拉斯結合維米爾的生活與創作環境,逐步分析了畫家的種種設計,比如畫中畫、鏡面反射、對光線變化的利用、在人物與觀者之間制造的障礙等。

與一般的畫作科普不同,本書的重點是一些玄妙的問題:是什么讓維米爾的作品產生了如此獨特的吸引力?如何定義不可定義之物?阿拉斯發現,維米爾既是一位畫面細致入微的畫家,以描繪琺瑯、玉石、食物等物品的質地著稱,又總是故意畫得很模糊,人物輪廓總是影影綽綽的。此類矛盾構成了畫作中驚人的神秘效果,而它們不只是單純的風格,而是回應了維米爾創作時所處的現實處境。通過本書,讀者便可得知維米爾如何用個人化的方式處理了同時代畫家的共同語言,并表達自己對前沿問題的立場。

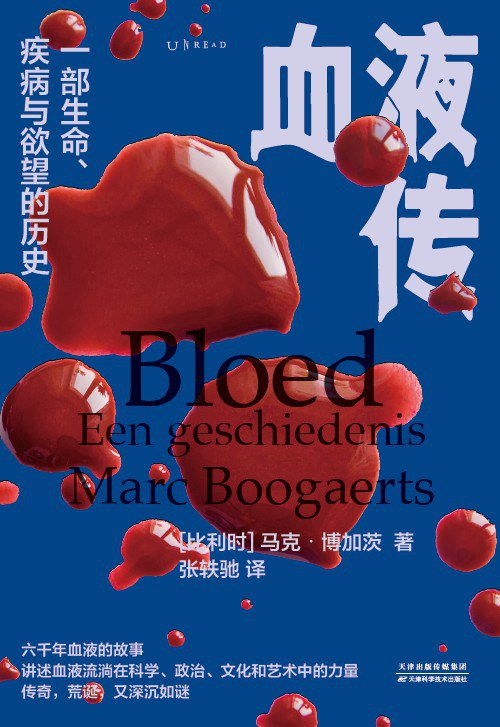

《血液傳》

天津科學技術出版社·未讀 2023-6

馬克·博加茨是一位血液學家,也是比利時干細胞移植領域的先驅,創立了干細胞研究所和魯汶癌癥研究所。多年來,他一直在做面向公眾的血液歷史講座,本書則是一部血液史專著,講述了六千年來生命、疾病與欲望的歷史,既包含科學史,也包含人類學意義上的文化史。

博加茨看到,科學與文化往往互相交織,我們的祖先通過血祭求得神靈庇佑,而科學家們從血液中分離出干細胞來治療疾病;如今的血液循環實驗與阿爾巴尼亞的結拜儀式有著相似之處。此外,納粹根據神話將雅利安血統神圣化,導致數百萬人喪命,而科學最終克服了這一謬誤,還發明了免疫療法在白血病治療中的應用造福人類。未來,通過血液來創造新人類是否也將成為可能?本書讓一滴小小的血液串聯起人類歷史的重要軌跡,也印證了重要的一點:血液是生命之源,它反映出了人類最丑陋的一面,但也激發出了人類最美麗的一面。