文|DT財經 董瑞娜

編輯|鄭曉慧

你有看過手機的屏幕使用時間統計嗎?你最常使用的APP是哪幾個?

如果在公共場所向周圍看一圈,你會發現地鐵上、餐廳里、甚至在過馬路等待紅綠燈的時候,大家的姿勢基本上都是一樣的——低頭看手機。

但和過往不同,現在大家依賴手機的主要原因,是信息焦慮。

在社交平臺上,“信息焦慮”這一話題的瀏覽量接近30萬。《DT商業觀察》根據熱度較高的筆記內容,總結了4類信息焦慮,及其背后的原因。

最典型的,是在信息爆炸時代,人們擔心世界變化太快、自己被落下,所以比以前更害怕錯過重要的信息。只要收到新消息,人們就會立馬“已讀”“秒回”。

而算法推薦下,人們會被動接收到很多消息,無形中對手機“上癮”。最終不僅浪費了時間,還容易感到后悔,產生內耗。

此外,現在信息渠道多、事件反轉多,人們在忙碌的工作里,很難抽出一段完整的時間,去追溯事件的來源、辨別信息的真假。導致很多人只知觀點,不知事實真假;只知事件結果,不知全貌。

幸運的是,社交平臺上有很多年輕人也意識到了這些問題,并率先做出了改變。

年輕人,決定用“具體”對抗信息焦慮

焦慮源于恐懼,恐懼與未知有關,“具體”則是一個將未知拆解,化未知為已知,并逐個擊破的做法。

為了應對信息焦慮,這屆年輕人把生活的重心從互聯網移開,轉向生活中具體的問題,搭建屬于自己的知識體系。

比如,很多人每個月都會重新立下一個flag的事——“減肥”。

過去,年輕人看到“7天掉10斤”等不健康的減肥方法后,容易盲目跟風。結果不僅沒有減肥成功,還搞垮了身體,加重了焦慮。

如今,他們會先問“是不是”,再問“行不行”。先去弄明白“這種減肥方式到底是什么”,再去研究“這種方式適不適合我”。

騰訊視頻出品的紀錄片《青年理工工作者生活研究所》第二季(后文簡稱《青工所2》)中就有這么一群年輕人,他們發現坊間有一種“走路就能減肥”的說法,而且“10分鐘就能消耗6萬卡路里”,效果很誘人。

(換一種走路方式,10分鐘能夠消耗6萬卡路里)

于是,這群年輕人先找到這種走路姿勢的源頭,發現這是來自1970年喜劇團隊Monty Python的一集小品,主人公茶包先生的工作任務就是研究和開發各種滑稽古怪的行走方式,“茶包傻步走”就是其中一種。

然后,研究員認真地搜索文獻,找到不同的人穿著新陳代謝測量設備,測試普通的走路姿勢、茶包傻步走和其他走路姿勢,分別能消耗多少能量。

最終發現,如果你采用“茶包傻步走”的姿勢,會一下子達到劇烈運動的效果,而且體重越大,每分鐘消耗的能量越多,所謂的“10分鐘消耗6萬卡路里”,并非空穴來風。

除了這些具體的生活方式,年輕人也會關注一些看似無用、實則妙趣橫生,且“與我有關”的問題。

比如有人根據不粘鍋原理,提出了一個構想——“不粘馬桶”。

回想一下,你是否也遇到過在別人家上完廁所卻沖不干凈的窘況,那一刻你會不會也覺得很尷尬、很“社死”?

(為什么世界上有不粘鍋,卻沒有不粘馬桶?)

《青工所2》的研究員們決定對這個問題刨根問底。

在片子里,研究員先從文獻開始,研究大便有哪些形態,什么樣的大便是不粘的;然后再研究不同馬桶的涂層產生的摩擦力、每天記錄數據……

在一次次的追問和主動搜索中,找到了答案——“不粘馬桶”是可行的,但有的方案中,不粘馬桶的精密零件不易清洗,所以在合租房、出租屋不好實現。

值得一提的是,區別于過去全知全能的紀錄片視角,《青工所2》是從研究員的第一人稱“我”出發的。

觀眾看到的節目畫面,就是研究員自身的第一視角。

這種形式也被稱之為“桌面電影”,能讓觀眾更有沉浸感。

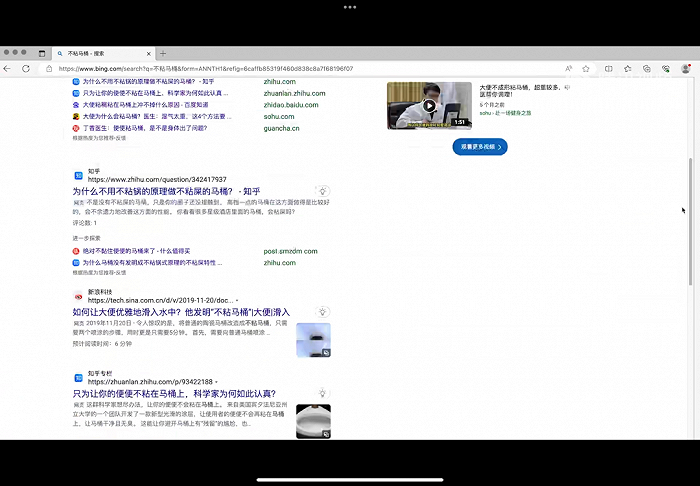

不管研究員是推開一扇廁所的門、還是上網搜索資料、研讀文獻,觀眾都能順其自然地代入到研究員的視角中,仿佛自己也跟著親身體驗了一次“不粘馬桶”的探秘之旅。

(研究員搜索資料時,仿佛是觀眾自己打開了搜索網站)

宏觀問題,也可以被“具體的問題”拆解

除了個體生活的問題,還有一類問題宏觀、抽象,此前很少有人把它們翻譯成“人話”,所以容易造成一種時代性的焦慮。

《青工所2》的研究員們,不僅在用“具體”去解讀生活中的小問題,也在試圖用“具體”去厘清一些宏觀的問題,讓年輕人更好地理解世界正在發生什么。

比如《青工所2》第一期,就從“AI會不會擁有心智”這個人們最關心的話題入手。

研究員先回顧了AI從1957年到今天的發展歷程,以可視化的手法,一步步展示了ChatGPT雖然尚未擁有心智,但它是一個巨大的語言模型,能對幾千億文字進行無損壓縮,因此可以快速學習、迭代。

而最近全球新聞的熱點,也在圍繞著另一個詞展開——“芯片”。

蘋果新機搭載3nm芯片、光刻機等熱詞和議題接踵而來,但大部分的文章角度都是宏觀的、純技術層面的,晦澀難讀。

人人都知道芯片,卻不了解它意味著什么,也不知道芯片和普通人的關系是什么。

在《青工所2》的第十期節目里,研究員也提出了一個宏大的問題:人類算力被鎖死了嗎?

不同的是,研究員遵循著“是什么”和“為什么”的邏輯,通過一個個問題的鉤子,拆解了芯片的工作原理和芯片算力的憂慮。

研究員先從自己的成長經歷和科技的發展入手,讓不同年齡段的觀眾都能產生共鳴——1995年,“我”(研究員)出生了,這是“我”第一次看到電腦,是臥式的金長城。后來“我”又陸續看到了電子琴、Gameboy、MP3、筆記本電腦、諾基亞……

(1995年,研究員家里買的第一臺電腦)

按理說,隨著晶體管不斷變小,芯片的算力不斷增強,科學技術會越來越發達。

但事實上,研究員發現,芯片的發展,似乎停滯在了自己進入大學的那一天。

他帶著困惑采訪了中科院的計算機科學家胡偉武,對方的回復是,“我認為摩爾定律,實際上已經到頭了”。

緊跟著,研究員又提出了下一個問題,“芯片的確出問題了,芯片為什么不進步了?”

于是,觀眾跟著研究員的視角,開始上網找文獻、看Github上的晶體管結構GDS版圖、研究晶體管是如何極限縮小的,再通過利用軟件進行模擬實驗……

(《青工所2》第十期節目,揭秘了芯片的工作原理)

一次次的抽絲剝繭后,觀眾和研究員終于搞懂,芯片的性能,是由晶體管的數量決定的。芯片的算力,幾乎就等于生產力。“每個人能同時使用的晶體管個數,已經成為了一種資產”。

但當晶體管縮小到極限后,再想增強算力,或許只能靠增加體積。更高的價格,更大的體積,也就意味著廉價的芯片很可能會再一次變成昂貴的巨物,我們很可能再次回到1999年,也就是算力被壟斷的時代。

正如豆瓣網友這樣評價《青工所2》第一期關于ChatGPT的內容,“這是有限的觀看中最清晰地解釋以GPT為代表的生成式AI的機制邏輯,并思考人之存在的可貴之處的片子”。

這也是第一次有一個節目能講清楚芯片的工作原理是什么、背后的算力憂慮又是什么。

《青工所2》就像年輕人的“外接大腦”,也像一本年輕人的《十萬個為什么》。

在選題上,《青工所2》能敏銳地捕捉當下的熱點,語言表述通俗、接地氣,而且內容同時兼具深度和人文關懷。

更重要的是,《青工所2》的節目內容,更注重展示思考和研究的過程,展示某個問題、技術發展是怎么一步步從A走向B的,而不是直接提供一個結論、一個解決方案。

事實上,在芯片相關的這期節目中,研究員最終也沒有找到解決算力憂慮的方案,全世界都被卡脖子了,人類芯片算力已被鎖死,這是技術的困境,未來芯片可能會被壟斷在大企業手里。

節目里提供的是一種憂慮,但通過具體的研究、具體的舉措、具體的提問,未來關于任何定律的打破或技術突破,也有可能成為希望。

“具體”,也是一種很新的品牌玩法

優質的節目會引來品牌的關注,是好事,也是考驗。

在保證節目本身內容調性的前提下,如何做好品牌內容的結合,是擺在每一個創作者面前的難題。

在這方面,《青工所2》也在通過“更具體的內容”去解決問題。

一個大前提是,《青工所2》在呈現方式上是“新手友好”的,但它本質上還是一檔硬核節目。

若是參考其他節目,在硬核的數據分析中,突然露出品牌植入,或是簡單地上一下情感價值,難免會讓觀眾覺得突兀。

所以,《青工所2》在品牌合作時,摒棄了過去的“以情動人”,開拓了一條新的思路——“既然硬核,就硬核到底”。

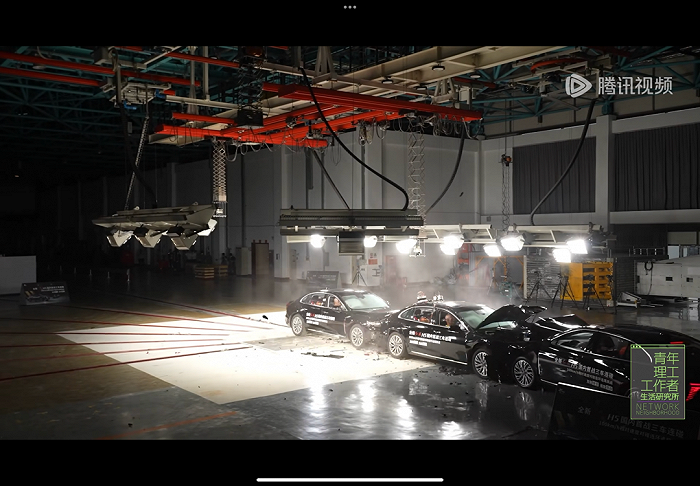

比如《汽車安全》這期節目,內容幾乎都圍繞著紅旗新能源車展開,但它不會讓人覺得是品牌廣告。

因為節目不僅展示了電腦模擬測試,還通過真實的場地試驗,真實地展示出品牌的技術力,讓觀眾了解并認同品牌。

(紅旗新車在場地的碰撞測試與電腦模擬幾乎一致)

在芯片相關的這期節目中,也是如此。

在試圖進一步了解什么企業會需要使用大量的算力時,研究員直接走進了紅旗新能源車的芯片選型部門,對紅旗新能源智能網聯工程師提出具體的問題——

“我們現在的芯片選型有沒有算力不足的焦慮,有沒有算力不夠用的感覺?”

這兩個問題既與片子本身討論的議題高度相關,又能實打實地體現出品牌的實力所在。

(《青工所2》的研究員采訪紅旗新能源車的工程師)

在片中,研究員根據對紅旗新能源工程師們的采訪,展示了紅旗新能源車的優勢所在。

“新能源車和傳統汽車不同,更像是一臺飛馳的電腦。除了CPU的算力更強,還包含了自動駕駛的AI算力、圖形算力。”

“而正在開發階段的500 TOPS平臺,將對L2甚至L2+高級別駕駛需求,發起挑戰。”“紅旗對算力的規劃和預埋,讓汽車變得比原來更聰明。”

(通過算力預埋,車的算力會走在駕駛需求的前面)

《青工所2》和紅旗新能源車的合作,不僅在內容上一致,在受眾上也高度貼合。

《青工所2》的節目用戶畫像,是一群愿意獨立思考、有自己主見、內心真正自由的新銳年輕人,他們和片中的研究員一樣,喜歡問“為什么”,推崇嚴謹的邏輯推導、癡迷原創性的研究。

而品牌方紅旗新能源車主們則可以用兩個詞概括,“職場先鋒”和“企業骨干”。這和《青工所2》的觀眾一樣,嚴謹務實,注重創新性的體驗。

在這樣的品牌內容合作中,二者之間的受眾具有極高的匹配度。

觀眾可以了解紅旗新能源車的技術,也會通過這些智性人士和節目的內容,對紅旗這個品牌產生信賴,繼而提升對紅旗的認知與好感度。

其實對很多觀眾來說,品牌植入早已不是什么難以忍受的事。只要有信息增量,觀眾也很愿意接受品牌成為內容的一部分。

在這樣的背景之下,《青工所2》與紅旗新能源車的“硬核”合作,可以成就品牌與節目的雙贏。

寫在最后

被時代議題和熱點包裹的我們,離事實和真相其實沒有那么遠。

始終有那么一群人,試圖用“具體”消弭時代焦慮,幫助我們離真相更近一點。比如堅持在“智識生活”賽道深耕的《青工所2》出品方,騰訊視頻尤里卡工作室。

從文化對話類節目《十三邀》、作者式商業觀察節目《激流時代》到科學品類《青年理工工作者生活研究所》,尤里卡工作室一直關注社會現實、熱點議題,以紀錄片的形式創造“在場”的價值。

他們對于知識生活和思想類內容的深耕,不僅給觀眾帶來了關于“智識生活”的全新思考,也鼓勵觀眾用行動去探索自我、探索時代,用“具體”去拆解問題,在不確定的環境中,對自己的生活提供確定性的研究。

就像穿越周期、播到第七季的《十三邀》等智識紀錄片傳遞出來的價值一樣:

當我們關注具體的人和生活,我們也會獲得一個向內觀照的維度,找到個人之于世界的、一個具體的錨點。