界面新聞記者 | 尹清露 林子人

界面新聞編輯 | 林子人

【上海】

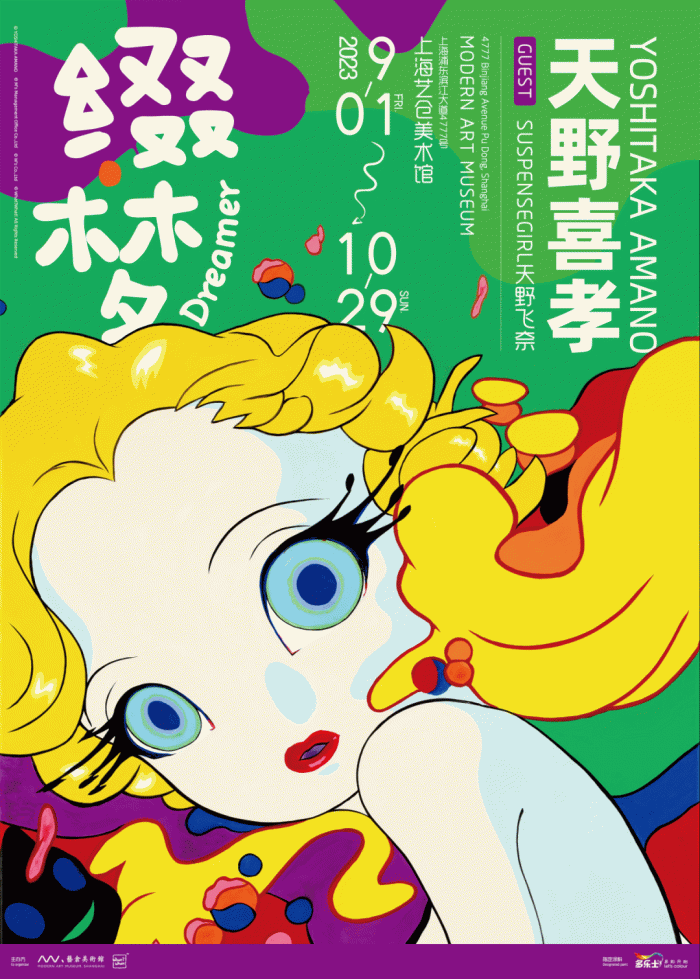

綴·夢Dreamer——天野喜孝

展覽時間:2023年9月1日-10月29日

展覽地點:藝倉美術館

門票:58-158元

繼2019年舉辦的國內首次美術館大展之后,日本插畫藝術家天野喜孝的第二次大型個展“綴·夢Dreamer”本月起再次在藝倉美術館舉辦。展覽共展出130件作品,分為五個部分。開篇為天野喜孝2022年以來最新創作的“baby'ZOO”系列。有感于孫輩出生,藝術家創作了這一系列作品,其核心意象是一個含著奶嘴的嬰兒,出現在各種色彩斑斕、充滿童趣的畫面里,可以說與天野喜孝經典的作品風格大相徑庭,頗有返璞歸真之感。值得一提的是,藝術家特地為了本次中國展覽,在這一系列中描繪了不少熊貓的形象。

深入展廳,觀眾將在“Original Painting”區域看到最為人熟知的天野喜孝——《飛天》《魔天》等作品展示了藝術家精細的筆觸、對東西方文化傳統的融合以及神秘冷峻的作品氣質。“PANSA”區域圍繞天野喜孝預計于2026年推出的原創劇場版動畫《DEVA ZAN》主人公ZAN的故事展開,塑造了一幅充滿未來幻想的視覺圖景。“Parallela”區域展示了藝術家首次公開展示的全新創作,這組“平行宇宙中的美少女”繪畫有著大大的腦袋和大大的眼睛,似乎是在回應或補充日本流行文化中常見的美少女形象。展覽最后設立了特別邀請藝術家專區,“SUSPENSEGIRL天野飛奈”。

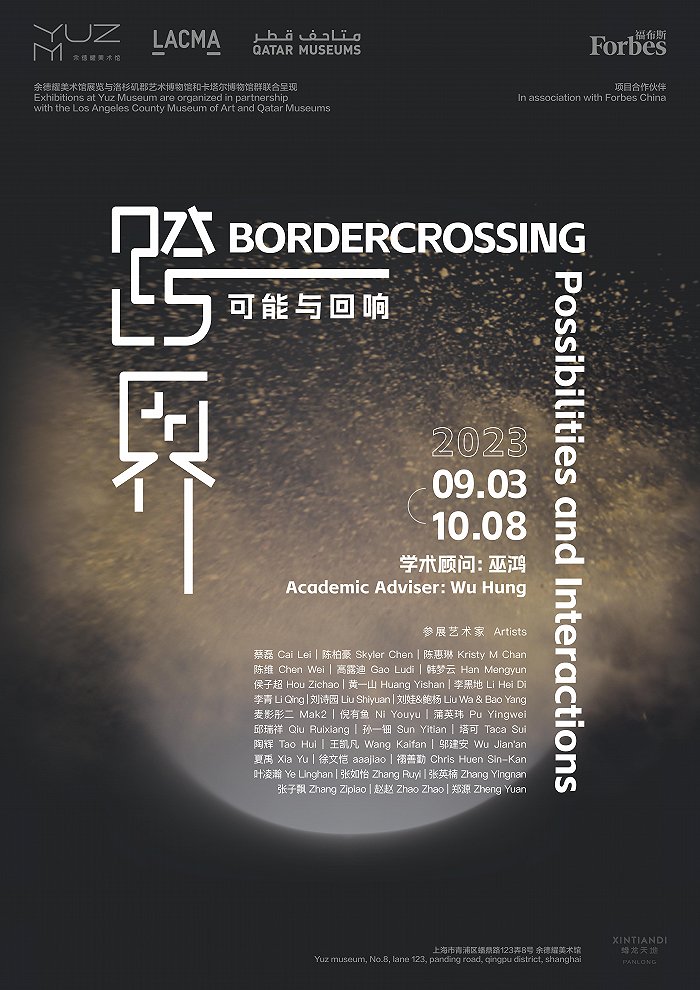

跨界:可能與回響

展覽時間:2023年9月3日-10月8日

展覽地點:余德耀美術館

門票:60元

余德耀美術館與福布斯中國的首個項目合作群展“跨界:可能與回響”本月舉辦。本次展覽是福布斯中國首個中國當代青年藝術家榜單的線下延伸,展出了30組生于80-90年代的藝術家的作品。上榜的30位中國藝術家年齡差最大17歲,其中40%以上擁有海外求學經歷。藝術家在市場上的拍賣價格、收藏其作品的機構知名度、近期個展的傳播反饋、評審委員會的專業意見等因素是榜單制作的重要考量。

本次展覽學術顧問巫鴻在展覽開幕現場表示,創作、收藏和介紹當代藝術應當有兩個方面的考量。其一是厘清當代藝術的來路,把它置于藝術史的連續體中去分析和定義;其二是面向未來,思考從未來反觀當下,它呈現出怎樣的面貌。“比如這一次的展覽,我想如果十年、二十年以后回過頭來看,它在當代藝術史的發展中將有怎樣的地位,起到了怎樣的作用?”

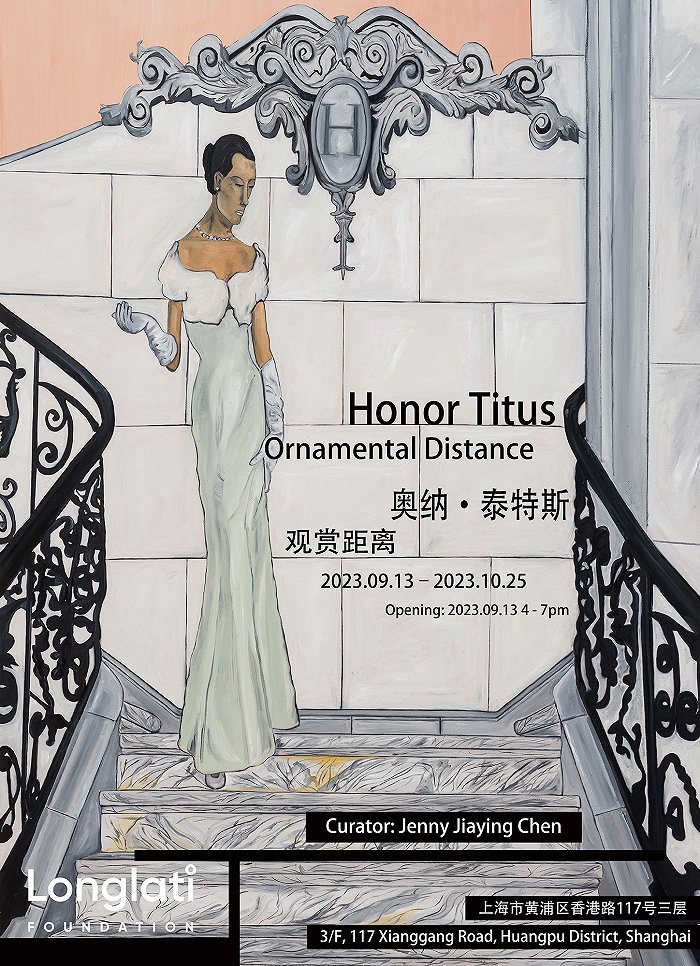

奧納·泰特斯:觀賞距離

展覽時間:2023年9月13日-10月25日

展覽地點:經緯藝術中心

門票:免費

在奧納·泰特斯(Honor Titus)的首個機構個展“觀賞距離”中,觀眾將通過藝術家新近創作的13幅繪畫作品,了解這位美國黑人藝術家的創作旨趣。泰特斯描繪的多為美國小資產階級的生活瞬間——中央公園附近的酒店門房、褐石公寓內跳舞的夫妻、賽馬、劃船、舞會中的盛裝貴婦、私立學校中的女學生……觀者以偷窺的視角觀看這些面無表情的獨處者,他們似乎是在某個神游出自身處境之外的瞬間被定格在了畫面里。更加有趣的是藝術家對種族-階級這一美國社會中有著沉重歷史包袱的問題進行了某種解構:他將黑人放入了許多通常意義上的白人生活場景中,并且在畫面醒目之處加入“H”——藝術家名字的首字母——至于藝術家的意圖是主張某種平等權利還是嘲諷既有社會偏見,每位觀眾或許會有自己的見解。

泰納斯生于1989年,目前生活在洛杉磯。作為一名自學成才的畫家,泰納斯的作品深受自身作為音樂家和詩人的創作經歷的影響。在2016年搬到洛杉磯之前,他曾在藝術家雷蒙德·帕提伯恩(Raymond Pettibon)的工作室里擔任助理。泰特斯常常描繪身處極簡城市風景中的普世面容,揭示因都市環境下的匿名狀態所產生的孤獨感與孤立狀態。泰特斯的極簡構圖與扁平色塊受到了法國納比派的啟發。在大膽直接與強調平面、裝飾圖案方面,泰特斯的畫面呼應了圖形超現實主義的風格,踐行這一風格的藝術家大多受到美國廣告文化的啟發。

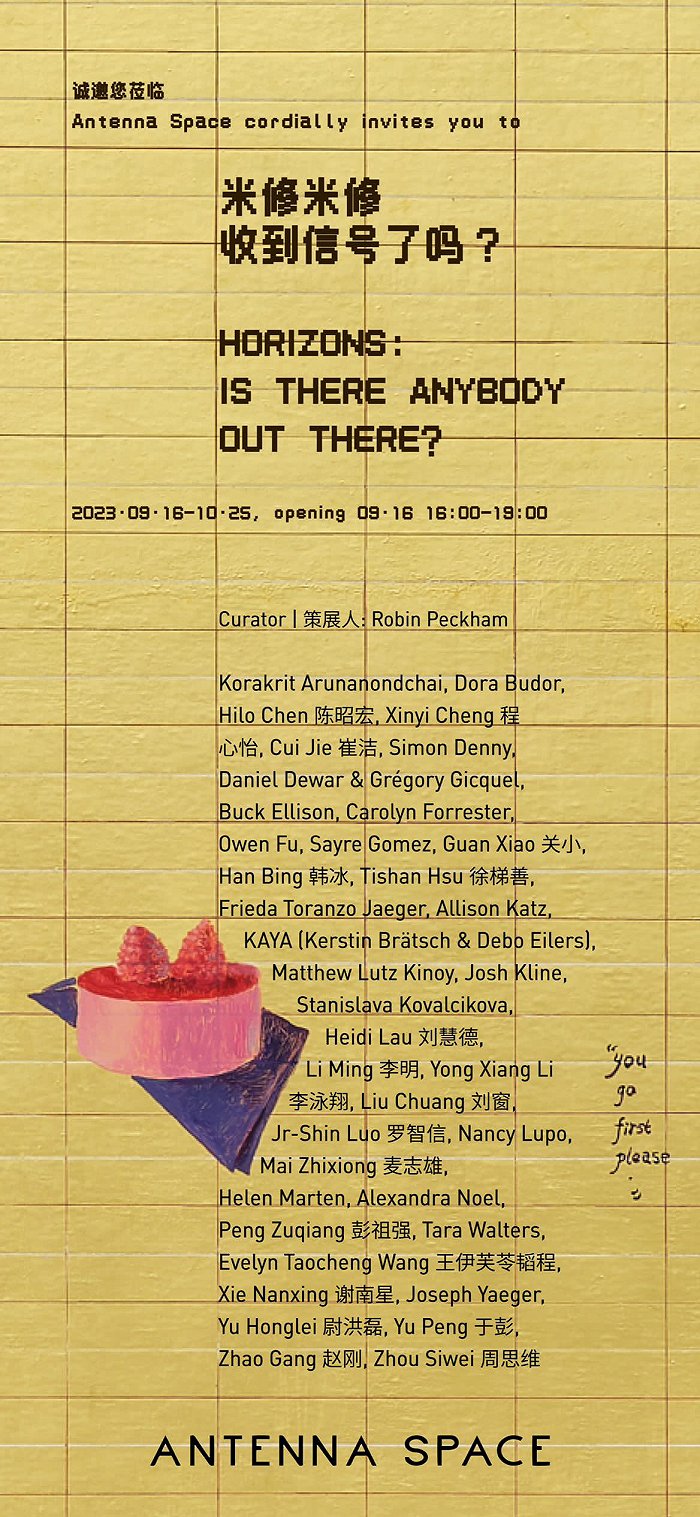

米修米修 收到信號了嗎?

展覽時間:2023年9月16日-10月25日

展覽地點:天線空間

門票:免費(預約邀請制)

策展人岳鴻飛是這樣介紹本次展覽的標題的:“米修米修,你收到信號了嗎?”是2009年臺劇《下一站,幸福》中的臺詞,劇中的單親媽媽告訴兒子,他的父親是生活在遙遠星球上的外星人,因此當男孩試圖聯系爸爸,他們的暗號就是“米修米修”——“想你,想你”。英文標題“Is there anybody out there?”則來自Pink Floyd1979年的搖滾樂專輯《The Wall》。這首單曲描繪了主角正在關閉自我,發出聽不懂的求救信號。“信號”的這一意象巧妙地呼應了展覽空間的名稱,而展覽標題暗含的“徒勞”意味也似乎對如今地緣政治張力凸顯、信息繭房加劇沖突的后疫情時代特征有所指涉。

成立十周年之際,天線空間在本次展覽中集結了代理和合作過的眾多藝術家的作品。進入展覽空間,觀眾的第一印象除了展出作品的數量眾多、媒介和題材多元之外,還有展廳內沒有任何說明文字。觀眾需要更努力地調動自身的感受,去覺察作品的意涵和作品之間的聯系。這意味著,雖然策展人把展覽分為了八個章節,但觀眾可以自行決定觀展順序,揀選對自己有意義的內容。

【北京】

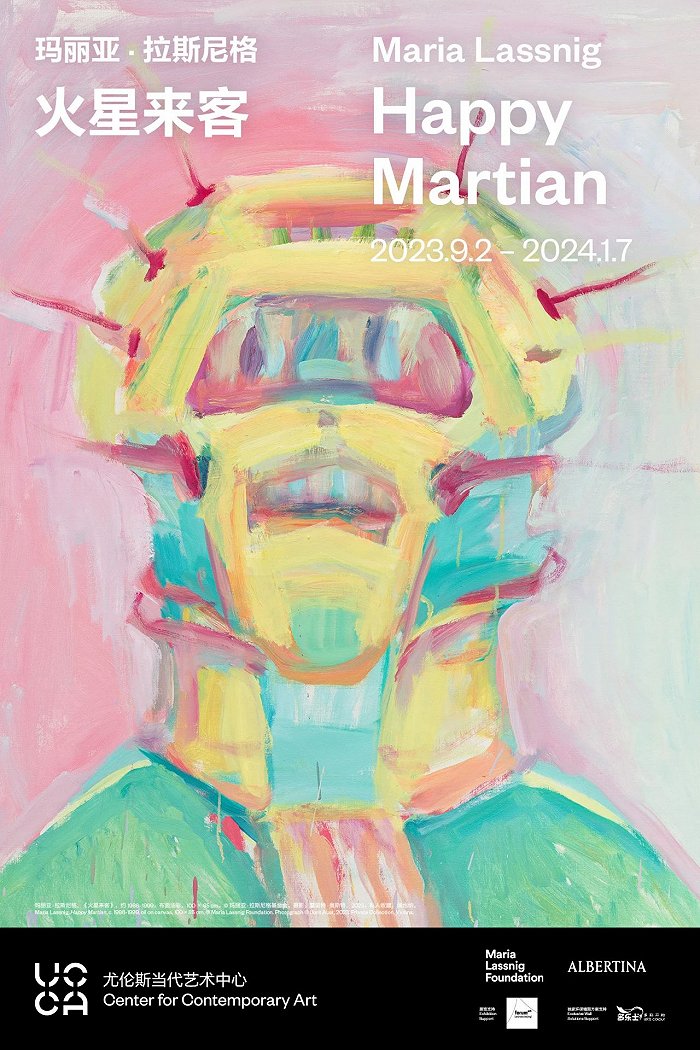

瑪麗亞·拉斯尼格:火星來客

展覽時間:2023年9月2日-2024年1月7日

展覽地點:UCCA尤倫斯當代藝術中心

門票:108-238元

從2023年9月2日至2024年1月7日,UCCA尤倫斯當代藝術中心將呈現奧地利畫家瑪麗亞·拉斯尼格(1919-2014)在中國的首個重要個展。作為20世紀最杰出的藝術家之一,拉斯尼格以她開創性的“身體意識”繪畫為人所熟知,而在此次展覽中,將會展出拉斯尼格于各時期創作的36幅繪畫,對藝術家70年余載的藝術生涯進行梳理。

自1940年代以來,拉斯尼格開創了一種專注自我觀察的繪畫方法,也就是從內心出發,描繪身體帶給自身的感受,而非他人眼中的模樣。于是,她用近乎經驗主義的方式,創作出一系列針對身體研究的繪畫,比如在《有頭腦的女士》(約1990-1999)中描繪出露在外面的大腦,創造出內心體驗與可見的外部世界的聯結。她也對自我肖像與動物的混合形態進行探索,或者像作品《迎難而上》(2003)那樣將藝術家與牛并置呈現,來質疑人與動物的邊界,為受環境惡化威脅的生物發聲。在她最為著名的作品之一《女性力量》(1979)中,藝術家像超人一樣在曼哈頓的大樓上昂首闊步,拉斯尼格對這幅作品獲得成功的矛盾態度體現了她與女性意識覺醒的微妙關系——她既對女性意識的覺醒流露出濃厚的興趣,卻又不希望自己的作品僅被圈定為“女性藝術”。

拉斯尼格藝術的動人之處在于其令人驚異的脆弱感。她將自己描摹成怪獸、機器,甚至是外星人,在畫面中坦然展現了那些無從消解的焦慮與欲望。這也是本次展覽名為“火星來客”的原因。她在畫作中勇敢地揭露了自己的創傷、幻想與噩夢,記錄下萬千世界如何在自己身上留下痕跡。她的畫作就像是折射人類境況的寓言集,其現實意義仍在不斷深化。

新朦朧系列展:場

展覽時間:2023年9月16日-10月21日

展覽地點:東京畫廊+BTAP

門票:免費

“新朦朧主義”是一次發起于2013年的藝術思想實踐,由東京畫廊+BTAP總監田畑幸人、日本批評家峯村敏明、藝術家王舒野共同發起,旨在以中國、日本、韓國共享的東方美學精神為基點,在新的藝術語境中發掘更具東方美學特征的作品。它的出發點并不是單純的復古,而是希望借東方傳統繪畫中的哲學理念,反省西方藝術界不斷僵化和泛濫的形式主義,來對現代性進行修正。朦朧指的不是畫面圖像層面的朦朧,而是多重感知的重疊,從現象學的層面重新思考人與繪畫對象的關系,所以從某種意義上來說,新朦朧主義與西方的印象主義繪畫也有著相通之處。

近十年來,在來自中日韓的九位理論家和策展人(田畑幸人、峯村敏明、王舒野、魯曉波、皮道堅、夏可君、金福基、Kate Lim、魏祥奇)的支持下,新朦朧主義在東京畫廊+BTAP、798藝術工廠、紅專廠當代藝術館、清華大學美術學院、湖州市美術館,共推出了70余位藝術家的作品。

“新朦朧主義系列展:場”是東京畫廊+BTAP主辦的第12場新朦朧主義系列展,展出朱建忠、王舒野、葉劍青、田衛、蔣非默這五位藝術家的作品。相較往年的展覽,本展覽重新設計了空間,讓作品和空間形成了更統一的場域。東方哲學講求的是由物及心,再由心至物,也就是在心物之間推演、伸展、衍化,形成一種特有的場。

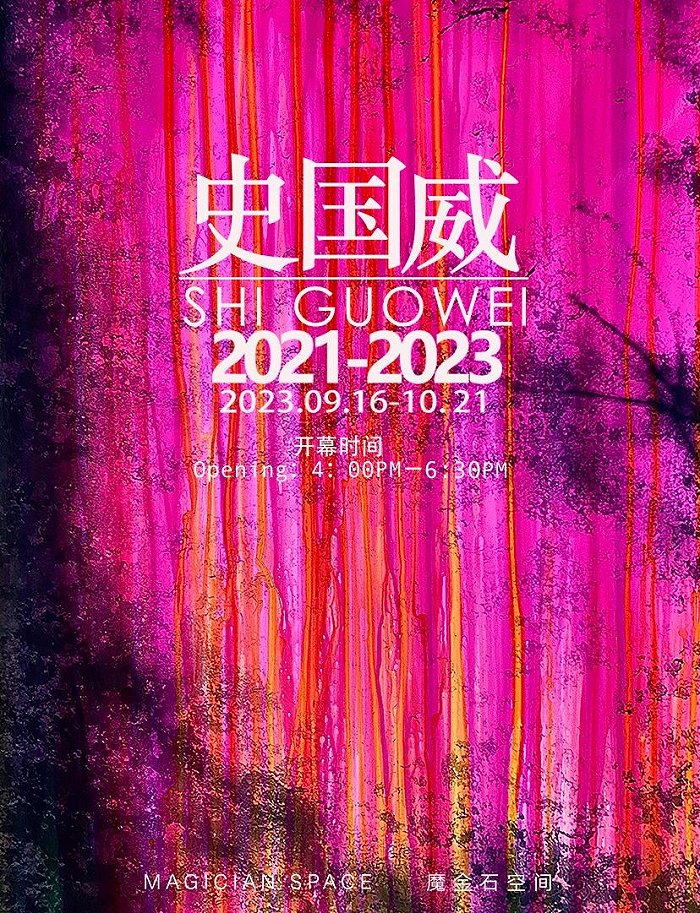

史國威:2021-2023

展覽時間:2023年9月16日-10月21日

展覽地點:魔金石空間

門票:免費

史國威將自己的作品形容為“攝影-繪畫”,先用膠片相機拍下照片,使用傳統方法沖洗照片,繼而運用水彩來上色。照片上色聽上去并不是什么新鮮事,但是與試圖還原當時的場景的做法不同,史國威并不試圖寫實,反而削弱和質疑了觀者在一張照片中體會到的現實,這既是賦予照片靈魂與生命的過程,也是在對抗這個過度信任信息復制復制的時代。如他本人所說:“為照片手工上色與速度滑冰截然不同,它是一種緩慢、沉思的過程,常常要求你在添加一種顏色之前先退回一兩步。”近年來,史國威的創作中心集中在無人場景系列,比如一片園林風景,或者荒涼的石碓。由于沒有文化特征,這些場景擺脫了特定的意識形態,可以容納現實的多義。

在魔金石畫廊的此次個展中,史國威進一步將傳統的相片上色改造成一個雙層結構,世界被拆分成現實和感知兩個圖層,這樣一來,客觀性就得到了破壞——石頭被篡改成肉、樹林分裂出異空間、冰瀑變得電子化……史國威稱這種降臨在現實上的非現實景觀為“事件”,目的是以色彩打斷現實邏輯,并揭示出如下道理:我們往往以為透明的可見性創造了信任,維持了社會的運轉,但實際上,透明并不是真相的擔保,篡改常常就在眼下發生。

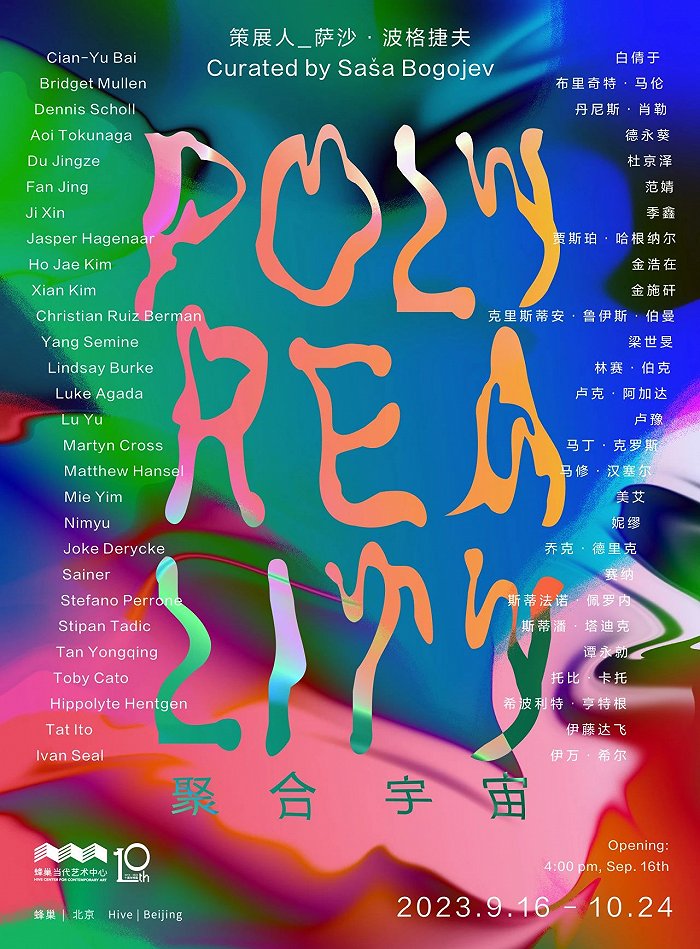

大型群展——聚合宇宙(Polyreality)

展覽時間:2023年9月16日-10月24日

展覽地點:蜂巢當代藝術中心

門票:免費

二元對立是人類熟悉已久的思維方式,但是我們很難通過它意識到更加復雜沖突的情景。于是在本次展覽上,荷蘭獨立作家與策展人薩沙·波格捷夫(Sa?a Bogojev)邀請了來自全球的28名藝術家共同參展,希望通過復合的二元性形成多重的現實,也就是一種聚合宇宙。

聚合宇宙的概念并不是將傳統的二元性排除在外,畢竟就繪畫而言,這種媒介本來就由兩個對立面構成——液體與石粉混合在一起形成顏料,然后用顏料創造出全新的世界;繪畫實踐也遵循著邏輯性的構圖和感性的筆觸這個二元論。幾個世紀以來,畫家們沿襲二元機制創作出令人驚嘆的作品,發掘了在譜系兩端的不同張力,比如明與暗、熱與冷、喜與悲。然而,這些幾乎都是在同一認知的現實中提出的二元性,“聚合宇宙”展覽希望呈現出不同事實情態下混合交纏的現實,激發出潛在的敘事。在展出的作品中,觀眾可以看到無生命的物件和人物形象產生對話、現代意象在傳統美學中的介入,或者是各種元素無秩序地聚合成匪夷所思的新情境。