界面新聞記者 | 曾仰琳

“3060”雙碳目標提出三周年,國有大行和上市股份行的“含綠量”如何?

2020年9月22日,我國首次提出“3060”雙碳目標,即中國的二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。

一年后,國務院公布《2030年前碳達峰行動方案》,該方案明確,“完善綠色金融評價機制,建立健全綠色金融標準體系。大力發展綠色貸款、綠色股權、綠色債券、綠色保險、綠色基金等金融工具,設立碳減排支持工具,引導金融機構為綠色低碳項目提供長期限、低成本資金。”

商業銀行是我國“雙碳”行動的重要參與者。對資本市場而言,綠色金融作為商業銀行踐行ESG(環境、社會和公司治理)理念、助力“雙碳”目標實現的重要途徑,其表現也越來越受到投資者的重視,成為投資者作決策時的參考因素。

CFA(特許金融分析師)協會2023年9月公布的一項針對3000名投資專業人士的調查報告顯示,投資者在決策時越來越多地考慮ESG因素,尤其是在這些因素與外部效應相關聯的情況下。許多企業和投資行業都以多方利益相關者為重,強調長期可持續實踐和減緩氣候變化。

如今,“3060”雙碳目標提出將滿三周年,我國商業銀行的綠色金融表現如何?界面新聞選取6家國有大型商業銀行和9家上市股份行作為觀測對象,梳理各銀行半年報中的綠色金融業務表現和披露情況,從中一窺我國頭部銀行的“含綠量”。

選取的樣本銀行包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等國有大行,以及招商銀行、興業銀行、中信銀行、浦發銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行、華夏銀行、浙商銀行等A股上市股份行。其中,除浙商銀行外,其余15家銀行均為我國系統重要性銀行。

綠色信貸誰最強?

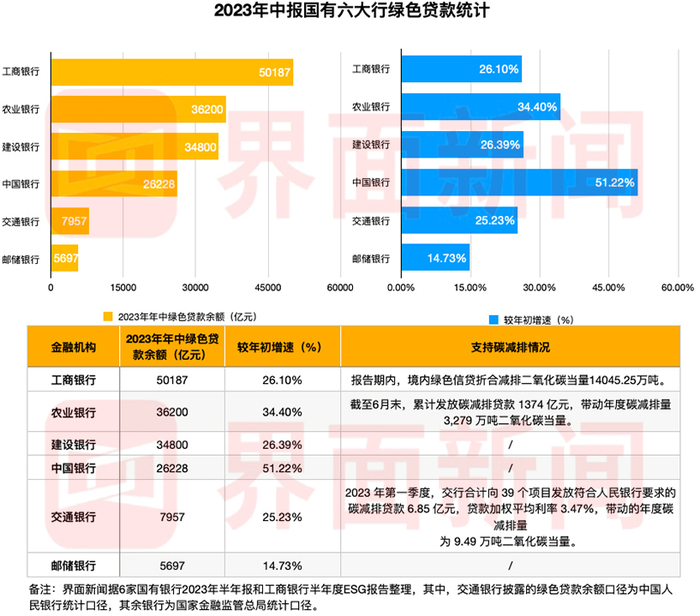

在綠色金融業務中,各銀行綠色信貸業務信息披露情況最為完整,不過,披露口徑略有差異,部分銀行披露的是中國人民銀行的統計口徑,比如交通銀行、中信銀行和興業銀行,部分銀行披露的是國家金融監管總局統計口徑,比如工商銀行、農業銀行、中國銀行等。但也有銀行并未在半年報中標明該數據采用的統計口徑。

對于各銀行綠色信貸統計口徑存在差異的原因,興業銀行首席經濟學家、華福證券首席經濟學家魯政委對界面新聞表示,上市公司一般只有強制披露信息有統一口徑,自愿披露信息口徑可以自選但需確保真實。國家金融監管總局(原銀保監會)和央行的綠色信貸統計口徑確實有些差別。從大面上說,央行標準是僅涵蓋表內信貸的口徑,而國家金融監管總局標準則是涵蓋表內外的社會融資口徑。

以各銀行披露數據來看,在國有大行中,工、農、中、建四大國有銀行的綠色信貸余額名列前茅,均達到了“萬億”級別。其中,“宇宙行”工商銀行的體量最大,截至6月末,綠色貸款余額約5.02萬億元,其次是農業銀行、建設銀行和中國銀行,綠色貸款余額分別約為3.62萬億元、3.48萬億元和2.62萬億元。

交通銀行和郵儲銀行綠色信貸余額規模在國有大行中并不大,僅為“千億”級別,與頭部股份制銀行相差無幾,分別為7957億元、5697億元。

在上市股份制銀行中,綠色貸款余額均達到了“千億”級別。其中,興業銀行綠色貸款余額遙遙領先,甚至超過郵儲銀行,達到7472億元。興業銀行是國內首家“赤道銀行”,也是國內最早探索綠色金融業務的銀行之一。從興業銀行年報的另一項數據,也可以一窺其綠色金融業務發展規模。據該行中報披露,截至6月末,其公司表內外綠色金融融資余額18007.55億元,較上年末增加1709.95億元,增長10.49%。

綠色貸款余額突破五千億的還有浦發銀行,其綠色貸款余額約為5021億元,中信銀行和招商銀行緊隨其后,綠色貸款余額分別為4007億元和3879億元。平安銀行和浙商銀行的綠色貸款規模較小,貸款余額均不足兩千億元。

綠色貸款余額同比增速方面,中國銀行在16家銀行中增速最為亮眼,成為唯一一家增速超50%的銀行;民生銀行、農業銀行和光大銀行增速也較為強勁,均超30%,依次為35.47%、34.4%和31.04%。招商銀行綠色貸款余額增速則較為緩慢,不足10%。

從行業總體情況來看,中國人民銀行發布的《2023年二季度金融機構貸款投向統計報告》顯示,二季度末,本外幣綠色貸款余額27.05萬億元,同比增長38.4%,比上年末低0.1個百分點,高于各項貸款增速27.8個百分點,比年初增加5.45萬億元。其中,投向具有直接和間接碳減排效益項目的貸款分別為9.6萬億元和8.44萬億元,合計占綠色貸款的66.7%。

碳減排效果如何?

2021年11月,中國人民銀行推出一項有別于常規項目的貸款貨幣政策工具——碳減排支持工具,通過向金融機構提供低成本資金,引導金融機構向碳減排重點領域內的各類企業提供碳減排貸款。

在支持碳減排信息的披露方面,16家銀行中,僅工商銀行、農業銀行、交通銀行、浦發銀行和招商銀行等5家銀行在半年報中進行披露,但披露的信息內容和時間周期各有側重。

工商銀行披露信息最為詳盡,也是樣本銀行中唯一一家發布半年度社會責任(ESG與可持續金融)專題報告(下稱“工行ESG半年報”)的銀行。工行ESG半年報顯示,該行獲審核通過8批次,碳減排貸款金額1457億元,位列同業第一。

據工行ESG半年報披露,工商銀行境內綠色信貸折合減排情況為:折合節約標準煤7175.71萬噸、折合減排二氧化碳當量14045.25萬噸,折合減排二氧化硫2997.45萬噸,折合減排氮氧化物2101.52萬噸,折合節水11016.10萬噸。

農業銀行方面,截至6月末,該行累計發放碳減排貸款1374億元,帶動年度碳減排量3279萬噸二氧化碳當量。

交通銀行方面,2023年第一季度,該行合計向39個項目發放符合人民銀行要求的碳減排貸款6.85億元,貸款加權平均利率3.47%,帶動的年度碳減排量為9.49萬噸二氧化碳當量。

浦發銀行披露的支持碳減排情況則為累計數據,自獲得碳減排支持工具以來,該行累計向227個項目發放碳減排貸款361.69億元,貸款加權平均利3.72%,帶動的年度碳減排量為875.96萬噸二氧化碳當量。

招商銀行方面,報告期內向97個項目發放碳減排貸款60.71億元,貸款加權平均利率3.07%,帶動碳減排量137.47萬噸二氧化碳當量。

從總體情況來看,央行最新披露的數據顯示,截至2023年6月末,碳減排支持工具余額為4530億元,比上年末增加1433億元,其中,碳減排支持工具支持金融機構發放碳減排貸款超過7500億元,帶動年度碳減排量超過1.5億噸二氧化碳當量。

中報“含綠度”誰最高?

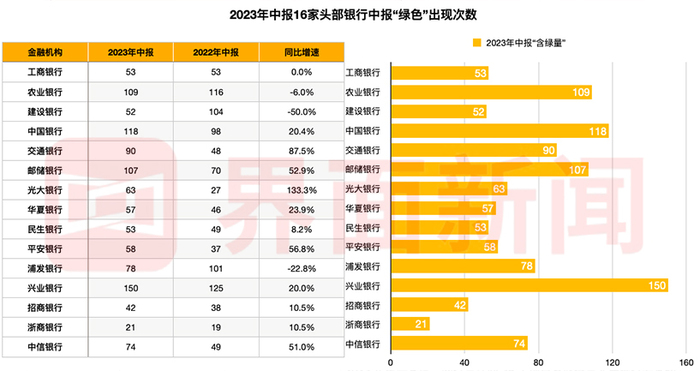

除了從綠色信貸業務、碳減排工具使用情況的維度來觀測頭部銀行綠色金融發展情況,界面新聞還統計了16家銀行半年報中對于“綠色”的提及次數,從信息披露的角度一窺各家銀行半年報對“含綠量”。

統計結果表明,興業銀行2023年中報中“綠色”被提及次數最多,達到150次,遠超其余15家銀行,較上年同期增長20%;其次是中國銀行,“綠色”被提及118次,增速為20.4%;農業銀行和郵儲銀行緊隨其后,分別為109次和107次。

值得一提的是,部分銀行在2023年半年報中,對“綠色”的披露篇幅大幅提升,如光大銀行和交通銀行,“綠色”被提及次數分別為63次和90次,增速分別為133.3%和87.5%。同時,也有部分銀行的“綠色”披露次數縮減,如建設銀行,其“綠色”在半年報中提及次數同比減少50%至52次。

在其他業務方面,各家銀行通過綠色債券、綠色理財和綠色投行等業務參與到碳達峰的行動中,此外,還有銀行推出具有特色的創新的業務和形式,為實現“3060”雙碳目標助力。

例如,郵儲銀行在2023年上半年落地全國首筆“碳減排支持工具+可持續發展掛鉤+數字人民幣貸款”創新業務,打造綠色金融服務新樣板。截至報告期末,該行綠色批發貸款較上年末增長14.65%。

在碳配額質押融資業務方面,截至6月末,興業銀行已落地29筆全國碳配額質押融資業務,質押配額629.40萬噸,質押融資金額4.60億元,24家分行落地碳減排(碳足跡)掛鉤貸款等創新產品148筆,金額78.68億元。

此外,中信銀行“中信碳賬戶”已上線一周年,并首次上線“綠色商城”,以碳普惠為核心,面向用戶推出以碳減排量兌換綠色權益的商城平臺;持續拓展低碳生態聯盟,8家企業新加入“綠·信·匯”低碳生態平臺。截至6月末,中信碳賬戶累計開戶量達464萬戶,累計減排2833噸。