文|覽富財經

9月8日,APOLLO出行(00860.HK)發布公告稱,終止收購威馬汽車事項,與收購關聯的配發股份也不再進行。

9月10日,威馬汽車官方微博宣布,自愿終止與Apollo出行在港交所的RTO(反向收購)進程。

隨著此次收購的終止,威馬汽車或面臨資金鏈斷裂的風險。

身為造車新勢力的一員,今年以來,威馬汽車威馬頻繁陷入工廠停產、工人討薪、銷售渠道及售后停擺等危機。

有媒體報道稱,威馬汽車創始人沈暉已“人在海外”。

上市折戟,夢碎港交所

威馬汽車科技集團(WM Motor)成立于2015年,公司名字取自德語世界冠軍(Weltmeister)。

2018年9月,威馬汽車推出首款車型。此后三年,威馬汽車迎來了發展的高光時刻。2019年,威馬汽車交付16876輛,位居造車新勢力第二位,僅次于蔚來汽車的2.06萬輛。

2021年,威馬汽車累計交付汽車達4.4萬輛,同比增長96.3%,一時風光無限。

然而好景不長,2022年,威馬全年總銷量僅2.94萬輛,同比下滑近3成。不僅從新勢力銷量排行榜前十中消失,官方甚至停止公布銷量數據。

更嚴重的是,威馬汽車陷入了“車越賣越虧、店越開越虧”的窘境,單價、單店收入持續下滑,單車和單店虧損也處于高位,資金鏈缺口越來越大。

威馬汽車一直在尋求通過上市途徑解決資金難題。2022年6月,威馬向港交所提交招股書。此前,威馬曾計劃在科創板上市,但結果不盡如人意。

為了自救,威馬汽車也做了一系列的調整措施。2022年11月,威馬內部通過管理層降薪50%、其他員工降薪30%等一系列財務措施降低運營成本,企料情況變得更加糟糕。2023年2月,由于停薪欠薪,湖北黃岡工廠兩百多名員工進行集體維權,所謂的“和衷共濟、共渡難關”成了泡影。

2023年1月12日,威馬汽車創始人兼CEO沈暉在微博上發布了影片《芙蓉鎮》的片段,并引用了該片段的臺詞:“活下去!像牲口一樣活下去!”

同日,港交所傳來了關于威馬借殼上市融資的消息。Apollo出行公告,公司全資附屬公司與威馬控股有限公司訂立收購協議,擬20.23億美元(約合148億元人民幣)收購其全資附屬公司WM Motor Global Investment Limited的全部已發行股本,將通過以每股0.55港元的發行價配發及發行288億股代價股份的方式進行結算。

鑒于2022年初,威馬已獲得該公司28.51%股權,成為最大單一股東。Apollo出行收購威馬子公司后,威馬在Apollo出行的持股比例將超68%。因此,威馬可以通過反向收購上市公司Apollo出行實現借殼上市。

然而,威馬的如意算盤還是打錯了。受全球市況動蕩、金融市場氛圍持續不確定和短期經濟復蘇等各方面因素的影響,相關各方同意終止上述收購協議,威馬沖擊港股的希望徹底破滅。

“燒錢”大戰,輸掉“家底”

造車新勢力之間的競爭,也是一場“燒錢”大戰。

與蔚小理創始人都出身于互聯網不同的是,沈暉是個汽車行業“老兵”。憑借在汽車行業積累的資源,在當時,威馬汽車不僅是新勢力中最早獲得整車生產資質的企業,還擁有兩家完全自有、高度自動化的自建工廠。

威馬一度被寄予厚望,某種程度上甚至超過了“蔚小理”。公開資料顯示,從成立至今,威馬汽車共進行了A至D輪12次融資,累計融資約410億元,是融資最多的造車新勢力之一。

在威馬的投資方中,不僅有百度等互聯網巨頭,也包括盈科、信德以及海納亞洲創投基金等國際資本,還有上海國資投資平臺、湖北長江產業基金、合肥國資平臺、廣州金融控股集團等國內產業基金平臺,以及上汽集團、紅塔集團、紫光集團等產業公司。

“我們很有信心成為全世界第一家真正全年盈利的新造車企業,我們希望跑在特斯拉前面,也堅信能做到。”沈暉在接受采訪時多次表示。

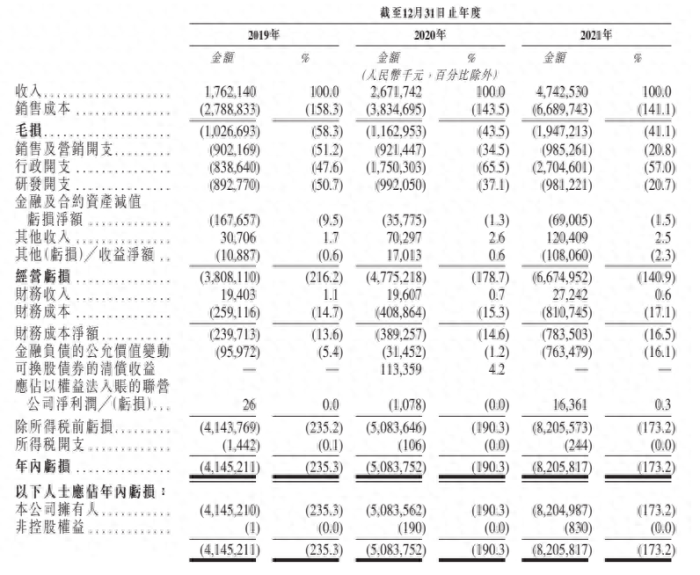

顯然,威馬沒有做到,而且做得相當差勁。招股書顯示,2019至2021年,分別虧損約41.45億、50.84億及82.58億元。經調整后虧損分別為40.4億元、42.25億元、53.63億元,三年累計虧損136億。

從銷售毛利上看,2019年至2021年,威馬毛損率分別為58.3%、43.5%和41.1%;凈虧損率分別為235.2%、190.3%、173.0%;經調整凈虧損率分別為229.5%、158.1%、113.1%,處于高位。

財務數據顯示,威馬每年銷售成本開支較大,而且增長速度顯著。2019年至2021年,分別達到27.88億元、38.34億元、66.89億元。

除了股權融資,債權融資也是威馬緩解資金壓力的一種重要方式。截至2019年、2020年及2021年12月31日,威馬的借款分別為24.20億元、64.09億元、99.53億元。2022年4月,威馬再次向中國商業銀行借入兩筆貸款,本金總額為人民幣10億元。

銀行貸款的抵押物便是威馬汽車在國內的兩個生產基地,這是威馬汽車最大的家底。

公開資料顯示,威馬汽車制造溫州有限公司在今年3月股權被凍結,凍結股權數約為40.4億元。湖北星暉新能源智能汽車有限公司今年被兩度凍結股權,近期還被上海一家制造業供應商申請破產重整。

目前,國內無法尋求突破的威馬汽車開始積極推進新能源汽車出海計劃。威馬汽車方面表示,在以色列、迪拜、土耳其、東南亞等地拿下超萬輛的海外訂單,這個數量已經接近威馬在2022年全年累計銷量的三分之一。

下一個瑞幸咖啡?

作為扎根于中國的硬科技創新代表,威馬汽車自創立之初便制定了明確的集團發展“三步走”戰略:第一步,做智能電動汽車的普及者;第二步,成為數據驅動的智能硬件公司;第三步,成長為智慧出行新生態的服務商。

理想是美好的,現實是骨干的。隨著中國車市競爭日趨白熱化,淘汰潮接踵而至,威馬也走到了懸崖邊緣。

根據瑞銀中國發布研報,中國車市長尾汽車制造商正在逐漸退出市場,只留下最適合生存的公司。中國目前大概有148個汽車品牌,其中114個是本土品牌,34個是外國品牌。到2030年,中國電動汽車制造商將縮減至十幾家及以上。

置之死地而后生。暫時的停擺,或許可以讓威馬更好地思考和看清以后的方向。

某種程度上,現在的威馬汽車正在上演昔日瑞幸咖啡的劇本。

都是各自領域的獨角獸,意氣風發;都是明星資本的寵兒,燒錢無數;都有光環籠罩的團隊,野心勃勃;都有心心念念的上市夢,卻都黯然退場。

只是,如今的瑞幸咖啡已經“洗心革面”。受到銷售量提升、門店加速拓展以及每月交易客戶數量增加的推動,今年第二季度瑞幸咖啡總收入為62.01億元,同比增長88%。二季度實現扭虧為盈,歸母凈利潤為9.99億元,去年同期虧損1.15億元。在美國會計準則(GAAP)下營業利潤為11.73億元,營業利潤率為18.9%,創歷史新高。瑞幸咖啡上半年總收入為106.38億元,同比增長86.53%。歸母凈利潤為15.64億元,去年同期虧損9487.2萬元。

更為難得的是,瑞幸咖啡傍上“茅臺”的大腿之后,醬香拿鐵刷新單品紀錄,單品首日銷量突破542萬杯,單品首日銷售額突破1億元,使其重回聚光燈下。相比之下,還在市場淘汰賽中渡劫的威馬汽車,前路依然未卜。