文|化妝品觀察

化妝品“大料”市場正呈現一發不可收拾的漲價態勢。

最近,陶氏化學、日本PE株式會社、日本PP株式會社、三洋化成、龍佰集團等多家巨頭發布漲價函,宣布上調相關原料產品的價格,涉及有機硅、表活劑、PMMA、PP、PE以及用作物理防曬劑的鈦白粉等,調漲幅度從5%-23%不等,噸價上漲超過1700元。

在“大廠”集體宣布漲價后,化工原料市場價格應聲上漲。據化工行業最新監測數據,自8月以來,甲醇、醋酸丁酯、甘油、尿素、有機硅、丙烷、苯乙烯等化妝品常用基礎原料紛紛開啟價格“飆漲”模式,部分大料已經連續漲價6周。

而這一輪原料漲價,給下游企業都帶來了較大壓力,有行業人士坦言,巨頭哄抬了上游價格,但下游需求疲軟,對于一些本就經營艱難的企業是“雪上加霜”。

全面上漲!鈦白粉累計漲超4000元/噸

自7月起,原料市場開始試探性上漲,到如今已是“漲聲”一片。據《化妝品觀察》不完全統計,截至目前,已有不少于20家大廠發布漲價函。

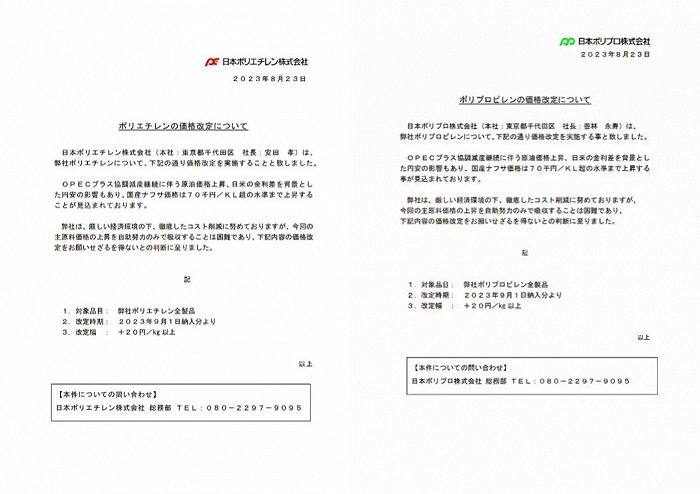

日本PE株式會社宣布,自9月1日起,上調公司所有PE產品價格,漲幅為20日元/kg(約1003元/噸)以上。

日本石原ISK宣布,鈦白粉在亞太地區價格將上調200美元/噸(約1446元/噸)。

三洋化成將表面活性劑產品價格提高了40日元/kg(約2028元/噸)以上。

(受訪人供圖)

《化妝品觀察》根據生意社數據統計原料價格發現,8月以來,近100種原料價格出現上漲,部分原料短短一個月內漲幅高達95%,噸價漲幅最大超3000元/噸。其中,化妝品相關原料,如甲醇、醋酸丁酯、甘油、尿素、有機硅DMC、丙烷、苯乙烯、乙二醇、1,4-丁二醇等已多次價格飆升。

以鈦白粉為例,自8月下旬開始,龍佰集團等國內十幾家鈦白粉企業宣布產品漲價,國內普漲700-1000元/噸,國際客戶普漲100-130美元/噸,這也是今年國內鈦白粉行業第5輪漲價,至今累計漲超4000元/噸。

不少從石油中提取的化妝品原料亦漲勢兇猛。其中,甘油類價格漲幅達到30%,丙二醇漲幅超10%。“甘油漲價并不新鮮,但以往價格浮動幅度一般會控制在10%以內,屬于正常價格浮動,而今年整體漲幅驚人。”有原料商相關負責人預測,9月份的原油市場缺口將超過150萬桶/日,而7月和8月的缺口約為200萬桶/日,“甘油價格可能仍維持高位。”

除上述原料之外,不少化妝品常用原料均漲幅明顯,如作為油溶性化妝品基質原料的丙酮,下半年以來價格上漲1450元/噸,漲幅28.02%;用作化妝品色素的苯酚,下半年以來價格上漲1800元/噸,漲幅27.48%;丙烷(用于防曬噴霧等)8月底價格相比月初漲幅達到13.25%……

整體來看,此輪漲價潮涉及化妝品范圍較廣。拿有機硅DMC來說,主要應用方向雖不是化妝品,但幾乎涵蓋了化妝品全品類,包括膏、霜、乳、香水、洗發水、護發素、指甲油和防曬等產品,在彩妝、護膚品和洗護用品中的用量都不算小。過去一個月,有機硅價格不斷上漲,目前報價達到了1.3萬元/噸。

“漲價原料基本覆蓋了化妝品全品類。”上述原料商相關負責人指出。

需求低迷,代工企業并“不買賬”

對于此輪漲價,有行業人士指出,主要有三種情況:

一、“金九銀十”是生產旺季,“原料漲價在所難免”。

二、部分原料價格是由于之前跌的過于厲害,因此近期出現了反彈,另外一些原料本身具有壟斷性,“壟斷炒漲”。

三、行業開工率低帶來的原料廠家庫存下降,助推部分化工原材料下半年持續拉漲。以苯乙烯為例,上半年許多企業生產苯乙烯原料的裝置停產檢修,加劇了原料市場的緊張局勢。

但多家代工企業對這一輪原料漲價“并不買賬”。“下游客戶沒訂單,上游原料漲價實屬‘自娛自樂’;”一化妝品代工廠負責人坦言,在過去三年市場低迷的碾壓下,許多企業如同驚弓之鳥,加上訂單量下滑,原材料漲價不敢囤貨,“漲價可能將變成一場獨角戲,持續力不夠。”

從上市原料企業的財報來看,國內外原料商普遍面臨需求疲軟、成本上漲、庫存跌價等困境。亞什蘭董事長兼首席執行官吉列爾莫·諾沃表示:“當前我們面臨著宏觀經濟的不確定性、原料需求下降,中國市場恢復速度低于預期等困難。”

在《化妝品觀察》此前調研中,不少代工企業也反饋,今年市場需求放緩甚至下滑,“10個訂單20個工廠搶,尤其是OEM客戶直接歸零,即便是有訂單也沒有利潤,品牌方給的價格,連原料成本+包裝成本+損耗都覆蓋不了。”(詳見《客戶歸零!美妝代工廠“寒冬”來了》)

“漲價能否奏效取決于下游市場的活力,停產檢修只是一些人趁機炒作‘原料搶購’的借口,某些企業炒作漲價,真實目的是想用自己的庫存置換別人的現金流,但這可能變成一場‘擊鼓傳花’的游戲。”某進口原料代理商直言,“今年下半年也會很艱難,國際貿易不斷下降,內需拉不起來,很多實體工廠等著倒閉。”

不過,也有一些原料的漲勢來自于下游市場的需求和拉動,如鈦白粉、PVC等,下游采購比較火爆,產品也多呈現吃緊的狀態,但這又加劇了企業的成本壓力。

某包材企業表示,已經收到原料漲價通知,目前是自己“消化”漲價帶來的成本壓力。廣州某工廠負責人則坦言,后續若無法承擔上漲的成本壓力,可能會對新客戶以及訂單量較少的客戶漲價。“中小企業勢必是最先被打垮的一批。”該廣州工廠負責人說到。

“行業洗牌超過想象”

正如上述廣州工廠負責人所言,原料漲價擴散至產業鏈,最先影響的勢必是中小企業。

“中小規模代工廠走的是薄利多銷路線,為了維護客戶,不會立即將成本壓力傳導給客戶,而是選擇按照原本的合同價完成訂單,但因此中小企業的壓力大大增加。”廣州白云區一工廠負責人表示。

值得一提的是,相比價格炒漲,原料商要求現款交易,對中小企業來說或更是為致命的事。前述進口原料代理商透露,“今年很多OEM工廠關門,許多原料商收不回貨款,為了控制風險,原料商不敢再給代工廠賬期,要求現款交易。”

《化妝品觀察》從上述白云區工廠負責人處證實,確實有很多原料商,提出了“現款交易”的要求,“今年不少美妝品牌離場,導致代工廠壞賬,代工廠經營困難甚至倒閉,原料商也出現不少壞賬,一環傳導一環。”

“原料商現款交易,小的加工廠立即陷入困難,規模稍大點的代工廠是‘連哄帶蒙’地從原料商手上搞一點原料過來,盡力周轉。”他表示,“困難超過年初的預判,洗牌的深度和寬度超過想象。”

事實上,自2023年以來,行業里“無單可接”“朝不保夕”“撐不下去了”的聲音就不絕于耳。結合財報和《化妝品觀察》此前的調查來看,科絲美詩等頭部生產企業在深耕研發、降本增效,中小型企業則面臨庫存積壓和客戶離場等困境。中通生化總經理朱洪近日在采訪中直言,一輪大規模的洗牌已經不可避免,“很多企業已經不生產了,只是還沒有注銷。”

對于當前部分化妝品代工廠的艱難處境,上述受訪人士皆認為,在今年的市場環境下,對企業而言就是拼供應鏈關系和回款速度了,“合作伙伴之間的團結和信任變得尤為重要,未來能活下去的企業是一串的,死掉的企業也是一串的。”