文|極客電影

有一種電影,你看過后會立刻產生抑制不住的沖動、想再看一遍——《奧本海默》就是這樣的電影。

我們喜歡《蝙蝠俠:黑暗騎士》三部曲、《致命魔術》、《盜夢空間》、《星際穿越》、《敦刻爾克》、《信條》……今天看來,它們就像是在為諾蘭導演磨練技藝,最終引領我們走向這部——《奧本海默》。

△ 《奧本海默》8月30日已在國內公映

爛番茄新鮮度93%,IMDb 8.6,MetaScore 88(必看推薦),海外上映后壓倒性好評。

《奧本海默》是諾蘭的最新代表作,是引人入勝的史詩。基里安·墨菲和小羅伯特·唐尼貢獻了值得奧斯卡小金人的演技!

—— John Rocha 視頻博主

充滿了對復雜人物的復雜審視,《奧本海默》證明了自己是個值得講述的故事,而諾蘭是講述這個故事的完美人選。

—— Kimber Myers 影評人

《出租車司機》《憤怒的公牛》編劇、威尼斯電影節終身成就金獅獎獲得者保羅·施拉德評價說:“《奧本海默》是本世紀最佳、也是最重要的電影!”

人類的存亡:世界上最重要的議題

都說“電影是遺憾的藝術”,《奧本海默》則是諾蘭這位電影“巨匠”對這一理論發起的極限挑戰,本片果然也成就了最特別的諾蘭。

一些人笑了,一些人哭了,絕大多數人沉默了。我們知道,這世界從此將完全不同。

這是羅伯特·奧本海默1965年面對電視鏡頭接受采訪時,對“三位一體試驗”(Trinity Test)的反思。

△ 1965年真實采訪電視畫面

他的面部輪廓因過分消瘦而棱角分明,眼睛凸起低垂,眼神難掩憂傷、甚至還透著一絲絲驚恐,懊悔與沉重的精神負擔仿佛能穿透屏幕直抵觀眾內心深處。

他的聲音微微顫抖,但措辭卻簡潔有力,寓意深遠:

“現在,我變成了一切世界的毀滅者。”這段摘自《博伽梵歌》的形容多次出現在奧本海默后期的采訪中。

電視黑白畫面中的這個男人,內心深深地被自己釋放出的巨大毀滅力量困擾著,目光所及之處盡是深淵。

物理學家玻爾對奧本海默說:“你就是那個賦予人類自我毀滅力量的人。”

人類對自身命運的掌控——這就是諾蘭導演一生所追尋的選題。

△ 電影《奧本海默》畫面

從《追隨》中因好奇被卷入一場犯罪、最后走向滅亡的作家;到《致命魔術》《盜夢空間》里對毀滅性結局身負責任的主角;再到《蝙蝠俠:黑暗騎士》中對“哥譚到底值不值得被拯救”的討論……

近些年,諾蘭對這一議題的觀察視角越來越宏大:《星際穿越》和《信條》都是站在人類作為一個物種的角度,探討的是當我們毀掉生態系統后,未來人類穿越時空回到過去,對人類是救贖?還是毀滅?

而諾蘭作品的特色,是把深刻的人文關懷、和對“愛”的贊頌,藏在理性冷峻的主題、燒腦的非線性敘事和近乎偏執的“寫實美學”背后,這形成了諾蘭獨特的電影風格。

△ 《星際穿越》:愛是唯一可以超越時空的存在

諾蘭電影希望表達的,是人類“自我毀滅”傾向的推與拉,人性的善與惡。

他的作品反映了人類最核心的焦慮,并試圖提醒我們戰勝焦慮,主動做出選擇。

然后,《奧本海默》來了。

《信條》中曾出現過對“另一個時代奧本海默”的表現。

△ 《信條》中提到”未來的奧本海默“

為了寫這段劇情,影片主演羅伯特·帕丁森送給導演一本奧本海默演講集,這本書立刻引發了導演的創作沖動。

諾蘭在花費大量時間調研科學家的生平后,親自架構撰寫了《奧本海默》劇本,并飛到愛爾蘭把劇本交到主演基里安·墨菲手中——墨菲讀完后坦言:“這是我讀過最好的劇本!”

△ 基里安·墨菲飾演的奧本海默

《奧本海默》是一部層次極其豐富的作品:

復雜的角色,社會倫理與道德的對立,人性所不能承受的負擔……高度精煉、節奏極致緊湊的驚悚故事,諾蘭根深蒂固的對人類存亡的擔憂。

借用一句馬特·達蒙在片中的一句臺詞:“這是世界上最重要的事情!”

雖然故事的高潮是一場決定人類命運的“爆炸”,但它卻完全無須依靠“爆炸”來吸引你的注意——這些人面對的非常時刻與巨大矛盾,已經足夠讓你目不轉睛地投入故事中。

也難怪好萊塢影帝影后級別的好演員們爭著加入陣容,哪怕只出現幾分鐘客串也甘當綠葉,只為在諾蘭作品里出現。

△ 片中全都是為了諾蘭導演而來的好演員

飾演瓊·塔特洛克的演員弗洛倫斯·皮尤在采訪中說道:

我感覺自己在與最優秀的運動員同場競技,所有人都知道自己有優異之處;不止是演員,本片主創團隊的每一個人都極其優秀。

一眾頂級電影人,用至高影像技藝,把“對人類來說最重要的事”呈現給世人,希望人類作為“命運共同體”珍惜所在的這個世界——《奧本海默》是諾蘭獻給人類最好的禮物。

彩色的“裂變”與黑白的“聚變”

還記得那張令人咋舌的諾式“U型非線性碎片敘事”方法圖么?我們來重溫一下:

《奧本海默》不但延用了這套“諾蘭老方”,還把它玩到“出神入化”的程度。

在充斥著閃回的情節中,我們看到這位科學家三個清晰的人生片段:

早期在歐洲求學時,年輕的奧本海默從那個時代最聰明的頭腦處汲取智慧;

二戰期間,躊躇滿志的他在“曼哈頓計劃”中尋找價值;

戰后,他在持續不斷的聽證會與社會活動中平衡內心的煎熬,參透生命的意義。

然后,諾蘭再次創新,把故事分割成了“彩色”與“黑白”畫面——本片最大的特點就是“對色彩的運用”。

“彩色”代表基里安·墨菲飾演的奧本海默的主觀視角;“黑白”則代表了小羅伯特·唐尼飾演的前原子能委員會創始人之一路易斯·施特勞斯審視歷史的客觀視角。

△ 彩色=主觀視角,黑白=客觀視角

諾蘭純熟地運用色彩深入角色靈魂深處,通過主觀與客觀的不斷切換,讓觀眾沉浸式地體驗一系列歷史事件對個人與世界產生的深遠影響。

這種色彩分割甚至可以從量子物理中找到依據。

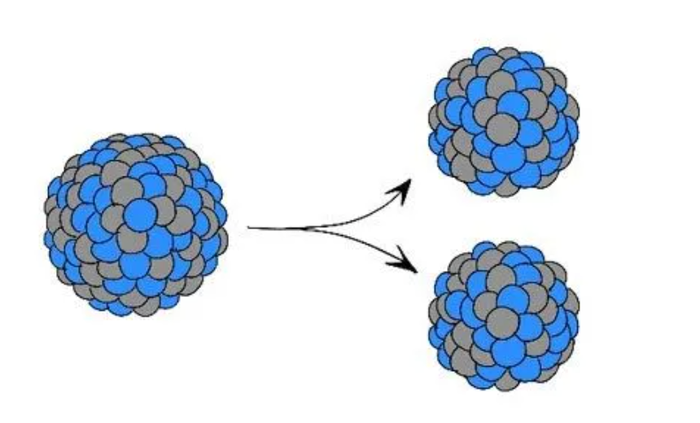

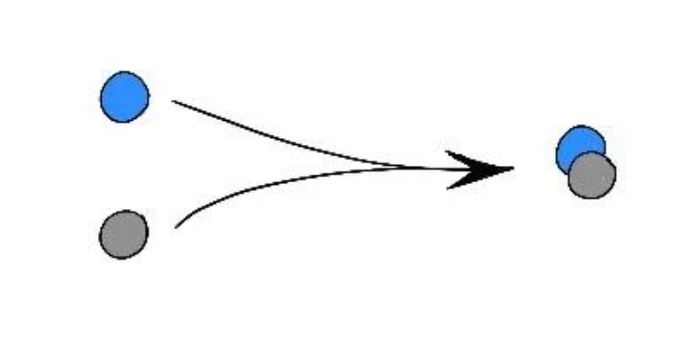

量子物理中兩個看似對立的概念——“裂變”(Fission)與“聚變”(Fussion):

核裂變的過程,是重的原子分裂成兩個或多個質量較小的原子;

核聚變,則是質量較小的原子,在一定條件下聚合在一起。

奧本海默的開發工作依據的是“裂變”原理,而施特勞斯努力推動的氫彈研究,依據的是“聚變”原理。

這兩種過程代表了奧本海默和施特勞斯看待世界的方式,也是諾蘭想表現的對立沖突。

△ 誰還能認得坐在人群中的“鋼鐵俠”?

奧本海默是個極度分裂、充滿矛盾的人:

他是偉大的理論學者,卻不愿做實驗;

他在情感上閱女無數,卻只渴望被一個女人接納;

他追求純粹的理想主義,卻因“毀滅者”的身份被歷史記住。

奧本海默放任這種分裂的存在,層層升級的“分裂”聚集了越來越大的能量,最后造成他內心無法承受的后果……

這過程中,我們不但在濃厚的色彩中感受著科學家內心的分裂與焦灼,諾蘭還穿插入原子碰撞反應的特殊視效,呈現出一片情緒與物質世界交織的奇異景象。

影片結尾,我們將目睹諾蘭創造出的最偉大電影畫面——一場體育館內的聚會,看起來竟然比爆炸本身更有沖擊力,這段畫面一定會讓你內心久久不能平靜。

相較于奧本海默,施特勞斯對世界的理解趨于客觀冰冷,他認為世界應該是一個和諧的聚合體。

構成影片重要敘事的聽證會,就是從“非黑即白”視角表現施特勞斯、也是公眾眼中的“客觀”歷史。

作為圓滑老練的政客,施特勞斯對“權衡利弊,為了自己利益操控事態走向”駕輕就熟,這過程像極了原子被聚合成某種形態。

而看起來很像大家熟悉的歷史,貌似客觀的黑白畫面,其實更像是早期黑色電影(Film Nior),埋藏著犯罪懸疑的反轉與揭秘,可以參考諾蘭《記憶碎片》時期對黑白彩色畫面的運用。

然而,無論是電影還是現實,無論“裂變”還是“聚變”,最終的走向還是能量爆發,殊途同歸。

奧本海默和施特勞斯兩個人雖然看待世界的方式完全不同,但兩人在本質上非常相似——就像裂變和聚變;而且兩人的結局也有一個共同點——自我毀滅。

這是兩個帶著悲劇色彩的人物,他們的行為底色都是“自私”。

諾蘭沒有忘記,他們的悲劇都是自己一手造成的;但同時,諾蘭說自己的影片不是為了譴責角色,而是學習他們、研究他們。

當“自我”和“自私”蒙蔽視線,我們開始無視已知的事實和無法回避的結果,那么自我毀滅的沖動將無法控制。

聲,光,70毫米膠片

沒有E-mail、不用智能手機的諾蘭導演,和他的御用傳奇攝影師霍伊特·范·霍特瑪一樣,熱愛模擬技術、物理特效,醉心于原教旨主義影院體驗。

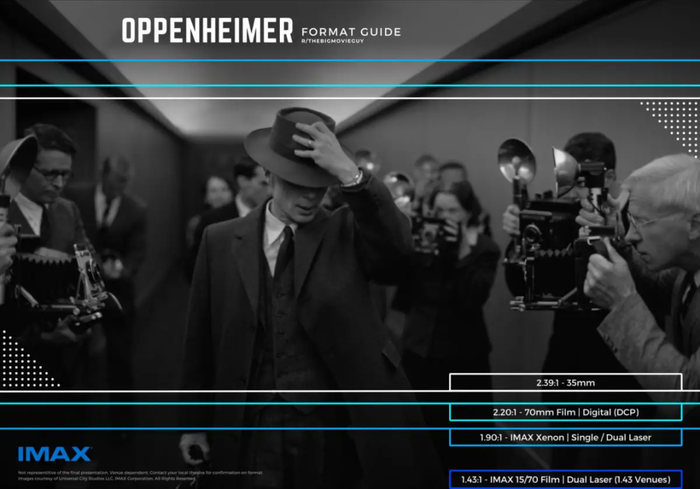

“IMAX膠片是有史以來分辨率最高、畫質最佳的成像格式。”

諾蘭這次改變了IMAX膠片歷史——首次采用70毫米IMAX黑白膠片拍攝。

70毫米膠片,是如今影院你能看到最清晰、細節最多的電影膠片,給你最大的沉浸感。

△ 膠片尺寸帶來的畫幅與“沉浸感”差異

想象一下,一卷這樣的膠片大概只能拍攝幾分鐘時長,成本是卻高達2000-3000美元——燒錢,但燒在點兒上,全世界觀眾都能在影院大銀幕上享受到頂級奢侈的觀看質感!

△ 當面對長度達11英里(近18公里)、重量超600磅(近300公斤)的70毫米膠片卷軸時,諾蘭露出了孩子般的笑容

除了大家早就知道的“微距實拍核爆鏈式反應老梗”,其實片中還有很多讓人驚喜的視覺創新。

諾蘭用量子力學的激烈反應來表現人物內心的矛盾和沖動,奧本海默的腦子變成了“觀察核反應的是實驗容器”。

聲音也是一大亮點,聲音在片中“是一個獨立的演員”,而且“貢獻了精湛演技”、甚至成了影片里的明星。

聲音從頭至尾始終環繞,輔助視覺。這些聲音讓你走進奧本海默的頭腦,用他的感官體驗他看到的世界、感受他的情緒變化。

導演煞費苦心地把這些努力層層嵌套進敘事中,并在潛移默化間用光影、聲音、色彩來引導觀眾理解,這才讓我們跟得上三小時高信息濃度的故事,并沉醉其中。

在科學技術高度發達的今天,人類將不斷面對“奧本海默時刻”,這讓《奧本海默》的公映有了特別意義。

這部影片就像一個警示,呼吁全世界人類擁有更大格局,意識到我們肩負的責任和義務,為生存而反省。

大家愛諾蘭,因為始終能從他的作品里看到熱愛和激情;

《奧本海默》關注故事、對話、角色,細節精湛,從頭到尾像是一場電影大師課,一秒都不想錯過。