文|音樂先聲 丁茜雯

編輯|范志輝

“分區分得比我的人生還要亂。”

時隔多日,即便春浪音樂節西安站舉辦一波三折最終取消,但樂迷對于其上海站分區售票的行為依然大為不滿,并送上了熱搜。根據官方公開的示意圖所示,整個音樂節場地按照票價的三六九等嚴格區分出了A、B、C、D、E、F和普通區七個區域,每個區域所能容納的人數也有所限制。

其中,A、B、C、 D四個區域票價均為一檔,分別為預售票598元、正價票698元,;E、F區則為預售548元、正價648元;而普通區則為預售498元、正價598元。說白了,便是在VIP票的層次上加設了VVIP。

但令樂迷不滿的原因,除了不同檔位之間價格差異不大,體驗卻差距巨大,更在于即便買了最貴的“VVIP”,也并不代表著必然占據有利觀演位置。在其示意圖中,C區、D區均離舞臺較遠,而E區與F區更是設置在了舞臺兩側,至于普通區則位于場地最末端,也被樂迷吐槽為“電視機觀演位置”。

對井噴之中的音樂節而言,分區還是不分,已然是個需要慎重考慮的問題。

越來越離譜的“分區戰術”

事實上,音樂節的“分區宇宙”早已不是什么新鮮事,而樂迷不滿也并非今年才開始出現的。

只是在今年音樂節過熱的現狀下,樂迷權利意識更高,也由此在社交媒體上引發了更大聲量的討論。

自2018年以來,草莓音樂節便開始嘗試推行Pro票與普通票,而Pro票包含著單日預售票、周邊禮包、VIP前排觀演區、VIP專屬獨立休息區、可提前15分鐘入場的專屬檢票通道、專屬衛生間與存包處等現場福利,基本上涵蓋了樂迷在一場音樂節內的剛需條件,單日Pro票也比普通票單張高出200元以上,維持在600元以上。

簡單來說,此前的大部分音樂節僅設置VIP票和普通票兩類票檔,來進行觀演區域和觀演福利的劃分。

直到過去幾年,在疫情期間,音樂節也因防疫問題被迫縮減入場人數和舉辦場次,同樣也開啟了VIP區、限流區、開放區等多種票。這也成為了部分音樂節坐地起價的理由之一,觀演區域越靠前價格也就越高。

在“物以稀為貴”的供求關系下,音樂節這種分區的設置樂迷也并非不能接受。例如,2020年期間,草莓音樂節便嘗試推出單日680元、限量600人的Pro區,以及單日460元、限量700人的限流區以及單日在360元至460元不等的開放區,同樣是悉數售罄。

但在這個過程中,同樣也有借著分區的名義漲價過猛的現象。比如去年成都仙人掌音樂節單日票價1299元、雙日VIP票價最高達2999元,還首創最高12期的分期模式,被網友直呼“直接搶錢”,主辦方也被貼上“演出刺客”的標簽。

隨著演出市場回歸常態,越來越多的音樂節卻本著“一年賺回三年錢”的想法,絞盡腦汁對觀演場地進行細致劃分。比如星巢秘境音樂節、太湖灣音樂節等,均不約而同將觀演區域進行詳細劃分,達到更為精準的吞吐量。

更有甚者,將相對優惠的多日通票選項取消,轉為單日票與分區綁定的套餐,如若樂迷想要在多日演出中占據優勢位置,則就需要歷經多次搶票。其中,也有部分音樂節限制區域流通,即便是同等價位的區域,也不得進行人員流動,將樂迷“畫地為牢”。

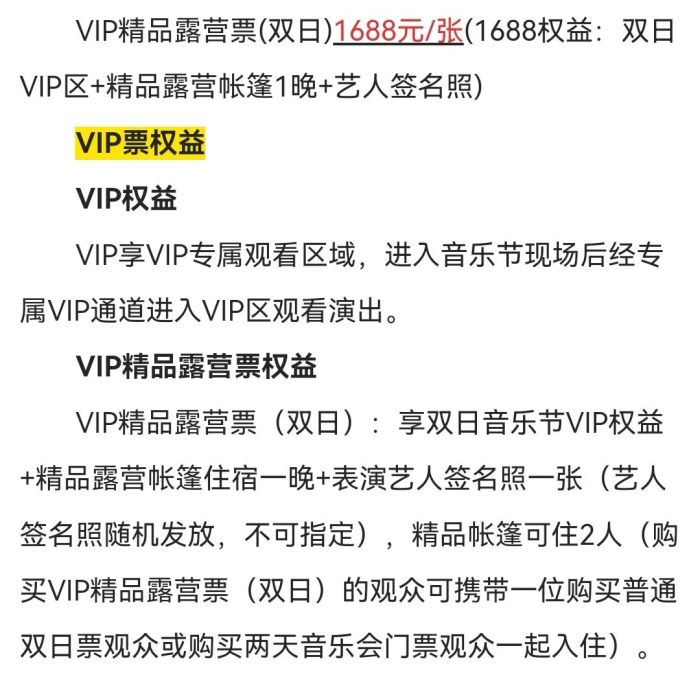

這種復雜的分區戰術,也令樂迷吃不消。參與此番上海春浪音樂節購票過程的網友“宇宙守恒”便表示,為了安溥、吳青峰、徐佳瑩等音樂人,想要購買兩日通票時發現均為單日票,十分無奈,“搶票那天我的手都在發抖,因為要分開下單兩天A區或是B區的前排票,E區與F區雖然與AB兩區同價但位置很靠后。票價高還可以忍受一點,憑白無故讓我在買票這件事上花費超出以往還要多的時間和精力,我無法接受。”值得注意的是,票價上漲、嚴格分區的背后,部分音樂節也開啟了分區售票對應福利的精細化。如上文所述,VIP票對應的是更為便利、快捷、舒適的現場體驗,在此之外,不少音樂節為吸引樂迷大量購買VIP票,增加福利內容的吸引力。比如在8月12日舉辦的重慶仙女山音樂節,VIP票便推出普通VIP票與精品VIP票,其中精品VIP票便含有藝人簽名照、露營帳篷住宿一晚,雙日售價高達1688元。

在高票價難以回落的現實下,精準拿捏樂迷心理的觀演分區是否具有性價比、獲得樂迷認可,其實也影響著消費者的決策。稍有不當,便容易玩脫了,口碑崩塌。

到底該不該分區售票?

在豆瓣、微博等社交平臺網友發起的關于音樂節分區的討論中,不乏清一色的批評聲,而分區售票的音樂節千千萬,真正能持續吸引樂迷買單的音樂節少之又少。

目前來看,像是倚賴豪華演出規模的太湖灣音樂節、草莓音樂節等,即便是多區售票也獲得了樂迷一定的“寬容”,復購情況相對樂觀。比如其將于國慶假期舉辦的第七屆太湖灣音樂節,就因有周深、吳青峰、成都集團、活死人、陳綺貞、二手玫瑰等頭部音樂人,其在7月14日開票當日全部票種便均售罄。一定程度上,這種“年年罵年年去”的現狀,離不開其品牌聲譽、固定粉絲儲量的優勢。

但隨著分區售票愈加頻繁、藝人陣容愈加同質化,相對來說為陣容買單也并非萬能牌了,尤其對于新品牌而言,更難在樂迷群體中樹立起口碑。在過度滿足的氛圍下,消費群體的審美疲勞也必然會達到臨界點,而一些不設分區、藝人規模一樣豪華、價位相似的音樂節,也就成為了樂迷同等選項中的“優選”。

比如剛過去的阿那亞·蝦米音樂節,便因不設觀演分區收獲樂迷一定肯定,“其實是區分了VIP票與普票,但劃分的是休息區、檢票通道等內容,觀演區域不管是票種不同還是普通樂迷、藝人明星,都是隨意流動的。”

在現場觀演時偶遇山羊皮樂隊、魏如萱的樂迷Wind表示,這反而是一個很新的體驗,“因為不分區了,大家都很隨意,名人也是如此,都沒有了特權也就等于是都擁有了特權,也就沒有一定要占好位置不動的執念了。”在他看來,這也大大放松了其觀演的緊迫感,能夠更放松地去觀看演出。

但站在主辦方角度來看,分區售票也具有多層次的原因。一方面,“一年賺回三年票房”的因素使然,考慮到藝人成本的暴增,部分音樂節為了吃回紅利達到盈利需求,不免在眼下井噴燥熱的音樂節市場中漲價、分區。比如在月亮組一則熱帖中便爆出,某些參與錄制《樂隊的夏天3》的樂隊,在節目還未定檔前,出場費用便借此報價走高,早前幾萬的演出費用漲至10倍以上。另一方面,也是在于“不得已而為之”。因部分城市相關部門防控、安保需求,可售賣票量也有所限制,不少音樂節不得不將人流因素包含在售票定價、分區之中,并設置多重觀演福利來引導樂迷購買觀演更加優質的區域門票,以此達到平衡。比如上海春浪音樂節的分區劃分,便被傳出是順應上海有關部門建議下進行的人流把控,將一個區域的人流劃定在可控范圍。

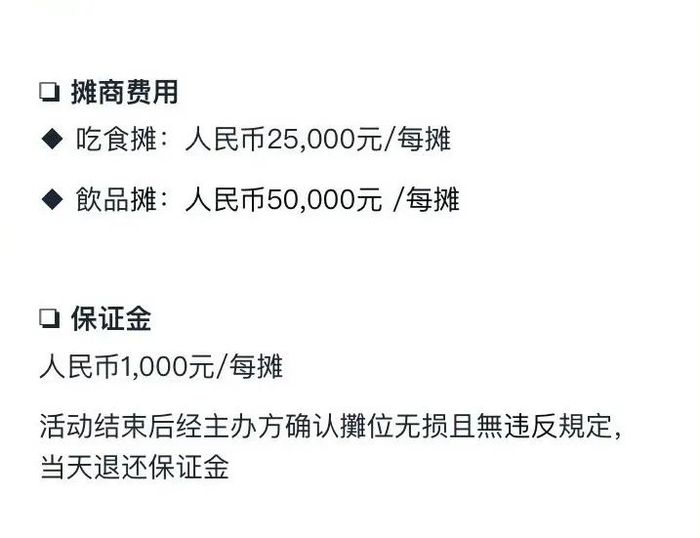

不過有意思的是,隨著人流被劃定區域進行分流,且樂迷不可流通,不少音樂節場內美食區、贊助區也相應設置在不同的區域內,大大增加了攤位、招商的可能性。比如上海春浪音樂節,便是一個區域對應一個美食區,而七個分區內的美食區攤位費用也在2.5萬元至5萬元不等,側面來看,這無形之中也是在限定區域內樂迷的最低消費水平,對此,不少樂迷便難以接受。

畢竟,在價格、分區等因素之外,樂迷最為看重的還是音樂節能不能為樂迷帶來符合預期的體驗感。“普票的結局就是只能看副屏,價格限制可以理解,但即便是副屏,有的音樂節也難以做到一視同仁,屏幕不清晰、聲音效果差或者干脆黑屏延遲,都是很常見的。”

據了解,部分音樂節為節省成本,舞臺搭建中所使用設備未必能夠達到不失真、傳播廣泛等特性,在分區限流的規則下,“電視機”或是“望遠鏡”區域的普通區樂迷或也難以擁有良好的觀演體驗。

體驗過“望遠鏡”感的Wind便表示,“音樂節本來就是跑來跑去,可以去前面感受被樂器震撼、人聲的感覺,也可以去后面認真看景聽聲。因為沒有買到A、B區域的票,我只能在控臺附近的普票區,說實話很扁平的聽感。”

如此一來,這些堪稱糟糕的現場體驗,再加上限制區域內的活動,犧牲了觀演自由,也讓越來越多的樂迷頻繁抗議發聲不愿做韭菜。更不用說售票結束再公布分區位置的現象,也令樂迷逐漸失去信任度。

結語

音樂節的分區模式,也有逐漸往演唱會靠攏的趨勢。

所謂的A、B區票與普票分類,已然像是看臺票、內場票一般;而視野不佳但距離舞臺較近的兩側區域門票,也與現下部分藝人演唱會售賣的遮擋票類似。但這種開盲盒的方式,也打破了音樂節的自由特征以及可公平交流的場域價值。

畢竟,音樂節更像是一個短暫的烏托邦,依靠分區將樂迷劃分為三六九等,實際上也是在損耗音樂節本身的價值,跟拼盤演出也沒有什么區別了。

不管是不得已還是利益至上,逐漸離譜的分區售票玩法,或許能成為促使樂迷消費回歸理性的一大理由。