文|文化產業評論 小軍哥

編輯 | 半島

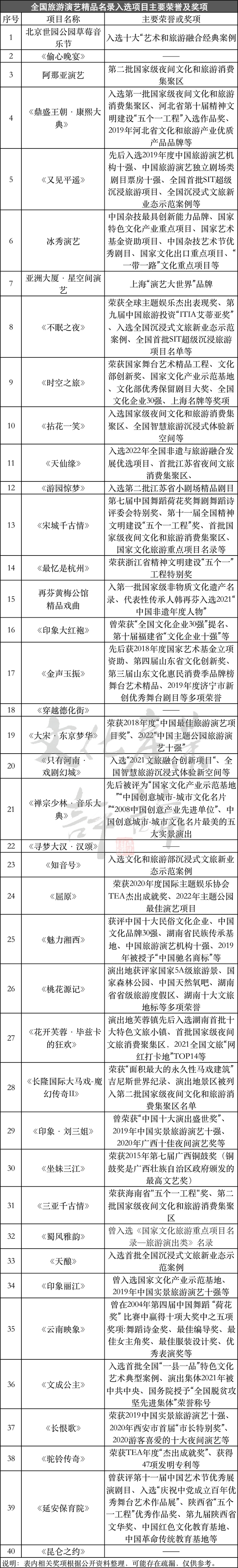

日前,文化和旅游部公布了首批全國旅游演藝精品名錄擬入選項目名單,其中包括北京世園公園草莓音樂節、河北省秦皇島市阿那亞演藝、山西省晉中市《又見平遙》等40個項目榮登榜單。數據顯示,截至2022年底,全國范圍旅游演藝劇目增至約400臺。那么,這些入選項目究竟有何過人之處?能否真正代表旅游演藝的頂級品牌?是一個值得關注的焦點!

近年來,隨著現代旅游業產業體系日趨完善,旅游演藝市場規模和發展布局更為優化,涌現一批有示范價值的旅游演藝品牌,形成一批運營規范、信譽度高、競爭力強的經營主體。數據顯示,截至2022年底,全國旅游演藝劇目由2013年的187臺增至約400臺,10年時間翻了2倍還多。

近日,文化和旅游部公布了首批全國旅游演藝精品名錄擬入選項目名單,共有包括北京世園公園草莓音樂節、河北省秦皇島市阿那亞演藝、山西省晉中市的《又見平遙》等40個精品演藝項目入選。

那么,這些入選的項目是如何脫穎而出的呢?它們真的能夠代表旅游演藝領域的頂尖品牌嗎?讓我們一起走進它們的背后。

全國旅游演藝精品名錄是什么?

演藝產業與傳統公共文化服務類文藝表演不同,是我國基礎性文化產業重要組成部分,是以演藝產品的創作、生產、表演、銷售、消費及經紀代理、藝術表演場所等配套服務機構共同構成的產業體系,產品形態包括音樂、歌舞、戲劇、戲曲、芭蕾、曲藝、雜技等。

旅游演藝,是演藝產業延伸的市場細分領域,也是文化和旅游融合發展過程中催生的一種新業態。特指在旅游目的地及旅游景區相關空間內,以室內場景、室外自然山水或模擬的景觀為演出場所,以游客為主要觀演對象的表演劇目和演出活動。

我國旅游演藝起步較晚,可追溯到上個世紀80年代。1982年9月,陜西省歌舞劇院在西安推出了中國第一臺仿古樂舞——《仿唐樂舞》,這一演出形態不僅獲得極大成功,還受到國內外游客的普遍歡迎。投放市場40多年來,《仿唐樂舞》系列劇目演出超4萬場次,創旅游駐場演出場次之最且久演不衰。至今在不少游客中還流傳一句話,來西安不看《仿唐樂舞》就不算到過西安。

△新編《仿唐樂舞》(@陜西學習平臺)

90年代初,隨著我國旅游業的快速發展,旅游演藝逐步進入市場探索階段。1995年7月華僑城旗下的中國民俗文化村推出了廣場藝術《中國百藝晚會》,1995年12月深圳世界之窗于推出主題晚會《歐洲之夜》,1997年3月宋城景區推出了大型歌舞《宋城千古情》……這些針對游客的特色演出吸引了大量觀眾,為我國旅游演藝行業發展注入了蓬勃活力。

△新版《宋城千古情》劇照(@宋城集團)

進入21世紀,我國旅游演藝進入快速發展階段,2004年大型山水實景演出《印象·劉三姐》在桂林陽朔推出后,千古情系列、印象系列等國內旅游演藝品牌不斷擴容,又見系列、只有系列等新晉品牌相繼接力,逐步形成了地域分布廣、演藝形態多、制作技術精、產業鏈日趨完善的現代旅游演藝產業格局,為推動文旅產業深度融合和高質量發展提供了新動能。

△《印象·劉三姐》劇照(@劉三姐網站)

為進一步促進旅游演藝產業健康發展,2019年3月文旅部出臺了《關于促進旅游演藝發展的指導意見》。《意見》著重從提升創作生產水平、推進業態模式創新、壯大演藝經營主體、加大市場監管力度等八方面,明確了重點任務及政策措施。其中特別提到,將編制全國旅游演藝精品名錄,科學合理設置定量與定性相結合的評價指標,探索建立旅游演藝節目分類評價體系。

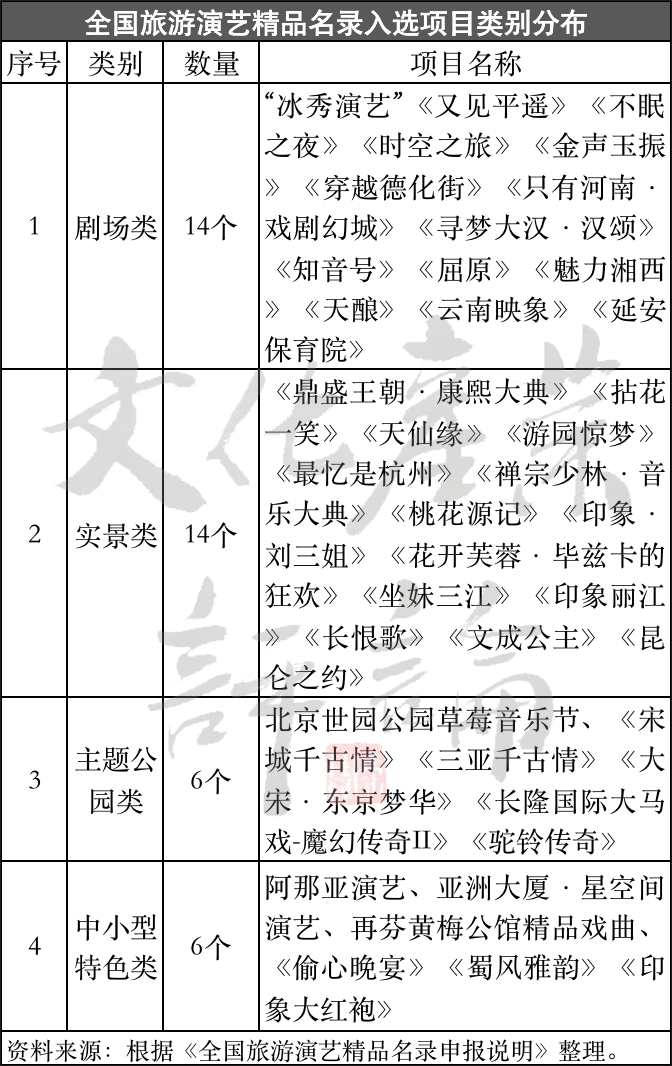

2022年12月,文旅部產業發展司發布了《關于開展全國旅游演藝精品名錄申報工作的通知》。其中明確,由文旅部產業發展司指導中國演出行業協會通過專家評審等方式對申報項目進行綜合評價,按劇場類、實景類、主題公園類、中小型特色類等4個類別,分別遴選出不超過10個、總共30個左右的旅游演藝精品項目,確定并公布全國旅游演藝精品名錄。

據此可見,全國旅游演藝精品名錄不僅是行業重點培育的品牌項目,更是一張對外宣傳推廣的國家級名片。

這40個演藝項目憑什么能入選?

近年來,在國內旅游業轉型升級的大背景下,旅游演藝已成為很多旅游目的地的標配。據文化產業評論不完全統計,截至2022年底,我國旅游演藝劇目數由2013年的187臺增至如今約400臺,短短10年時間翻了2倍還多。那么,在眾多旅游演藝品牌中為什么單單這40個項目能夠入選?其背后究竟有著怎樣的奧秘?

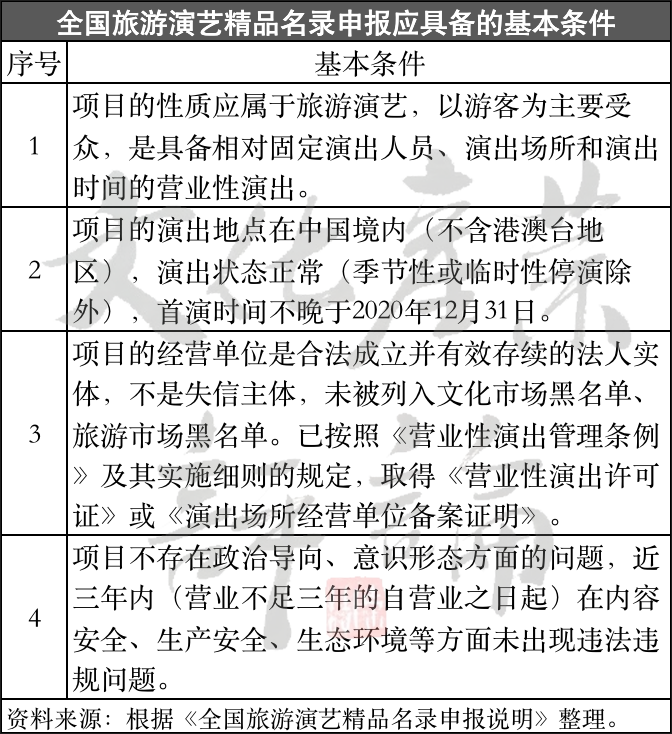

根據文旅部制定的《全國旅游演藝精品名錄申報說明》,全國旅游演藝精品名錄申報需符合四個基本條件:項目應屬于旅游演藝,具備營業性演出條件;演出地點在中國境內(不含港澳臺地區),演出狀態正常,首演時間不晚于2020年12月31日;項目的經營單位是合法成立并有效存續的法人實體;近三年內(或自營業之日起)未出現安全責任及違法違規等問題。

與申報的四個基本條件相比,旅游演藝精品項目遴選標準十分嚴苛。并在《申報說明》中特別明確了四項具體要求:即藝術質量優秀、社會效益良好、經濟效益突出和運營管理有效,且每項要求都有若干個細化標準 。例如,對應“經濟效益突出”,要求申報項目不但經營狀況要好,還要具備較高的市場認可度,且門票銷售收入、關聯產品收入及其他衍生收入處于行業較高水平。

為加深大家對全國旅游演藝精品項目四項遴選要求的認知,文化產業評論(ID:whcypl)對入選40個項目作了分項梳理,并從中難發現這些項目都牢固樹立了精品意識,體現出思想精深、藝術精湛、制作精良,以及社會效益與經濟效益相統一的創作導向和行業示范引領作用。

一是藝術質量優秀方面。從40個精品項目創作體裁和背景看,涵蓋了音樂、歌舞、戲劇、戲曲、雜技等主要藝術門類,從不同側面生動展現社會主義先進文化、革命文化、中華優秀傳統文化及當地特色文化。例如,河北承德的《鼎盛王朝·康熙大典》、四川成都的《蜀風雅韻》、陜西延安的《延安保育院》、安徽安慶的“再芬黃梅公館精品戲曲”等等。

二是社會效益良好方面。此次入選的40個精品項目均具備了良好的社會效益,尤其是在助于提高國家文化軟實力、促進文旅融合發展及促進居民就業增收等方面作出了巨大貢獻。例如,《鼎盛王朝·康熙大典》近千名演員,大部分由來自承德當地的農民、市民、學生等臨時演員組成,每臺演出可為當地提供500到800人次的就業機會。還有《又見平遙》自2013年開演以來,為當地創造了5000個以上的就業崗位。

三是經濟效益突出方面。據文化產業評論(ID:whcypl)梳理統計,在入選的40個旅游演藝精品項目中,具有相對完整和公開營業收入等經營數據的項目僅有15個,主要集中在旅游演藝起步發展較好的地區和市場認可度較高的演藝品牌。例如,河北省的《鼎盛王朝·康熙大典》和“阿那亞演藝”,陜西省的《長恨歌》,山西省的《又見平遙》,浙江省的《宋城千古情》,上海的《不眠之夜》等。這些項目市場需求較大,具有較強吸引力和票復購率。

四是運營管理有效方面。根據全國旅游演藝精品名錄項目申報要求,入選項目需要具備運營的可持續性、不斷升級產品內容、提供沉浸式體驗,以及市場知名度高、業態模式創新、適應夜間消費需求等核心指標。為便于對比分析,文化產業評論(ID:whcypl)重點對40個項目相關榮譽及獎項進行了梳理,從國家及省級相關評選表彰中項目及運營主體有一個更加直觀的印象。

40個精品項目區域分布及特點分析

近年來,隨著旅游業的快速發展,各地涌現出了一大批優秀旅游演藝項目,共同構成了今天多樣化的旅游演藝市場。但值得注意的是,目前國內旅游演藝發展水平,與日益提升的文旅消費需求還不匹配,與我國豐富的文化資源相比,旅游演藝的品類仍需進一步挖掘。

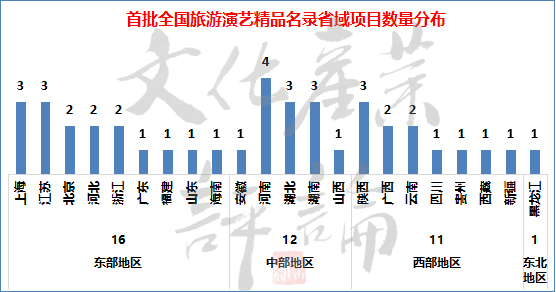

一是區域發展不平衡,“東強西弱”態勢明顯。

文化產業評論(ID:whcypl)統計發現,此次入選的40個旅游演藝精品項目,主要分布于全國四大經濟區22個省(直轄市、自治區)。其中,東部地區表現突出,以16個項目遙遙領域全國;中部地區次之,有12個項目入選;西部地區共入選11個項目,位居第三位;東北地區僅黑龍江獨占一席。整體而言,東部數量明顯多于中西部,“東強西弱”態勢較為明顯。

從省域數量分布來看,東部地區9個省份有項目入選(天津市缺席),其中上海和江蘇各有3個項目,并列東部榜首;北京、河北和浙江各有2個。中部地區5個省份有項目入選(江西省缺席),其中河南以4個高居中部首位,湖北和湖南分別有3個。西部地區7個省份有項目入選(重慶、甘肅、青海、寧夏、內蒙古等5地缺席),其中陜西有3個,廣西和云南各有2個。整體來看,河南表現最為搶眼,上海、江蘇、湖南、湖北和陜西等地較為活躍。

二是演藝品類兩極化,“兩多兩少”引發關注。

此前,文旅部發布的“申報通知”提出,此次項目評定將按照4類類別,分別遴選出不超過10個、總共30個左右的精品項目。文化產業評論(ID:whcypl)梳理卻發現,在正式公布的40個項目中,劇場類和實景類旅游演藝項目各占了14席,僅這兩大類就有28個,占比高達70%;而主題公園類和中小型特色類分別有6個、合計12個,占比僅30%。

從上圖“兩多兩少”分布可以看出,在此次遴選認定過程中,各地申報的品類主要集中在發展較早的劇場和實景類項目上,主題公園和中小型特色空間類項目申報數量相對較少,從而無法實現之前擬定的每類不超過10個的預期目標。與此同時,也從這個側面反映出當前旅游演藝市場內,大型實景和獨立劇場類項目存在一定程度的內卷,長久下去必然會加劇“兩極分化”等問題。

三是歷史敘事體裁偏重,現代藝術類演藝不足。

縱觀40個全國旅游演藝精品名錄項目,在事故IP選擇上側重于以朝代故事和民族文化,體裁多以歌舞、戲劇、史詩敘事和情境再現為主,手段上則過度依賴聲、光、電等先進技術,雖然具備了“大投入、大手筆、大場面”的引流效應,卻不同程度削弱了優秀傳統文化的深度內涵。此外,如頗受年輕群體推崇的CP劇、音樂劇、喜劇秀等個性化、精致化的演藝產品嚴重不足。

文化產業評論(ID:whcypl)梳理,在40個精品項目名單中,大型歌舞劇、情境體驗劇、新編歷史話劇、大型民俗戲劇等歷史和民俗文化等體裁多達26個,占據了半壁江山;而黃梅戲、川劇和昆曲等傳統地方劇種有3個,馬戲、雜技、魔術等傳統技藝也僅有4個,中外流行的音樂劇、輕喜劇、脫口秀等沉浸式特色空間類的演藝產品更是屈指可數。

據上而論,雖然這些項目入選了首批全國旅游演藝精品名錄,但是否能代表旅游演藝的頭部品牌還需要進一步考察。因為,評判一個項目的頭部地位需要全面系統的考量其市場知名度、演出水準、創新能力,以及社會與經濟效益等綜合實力。

結語

首批全國旅游演藝精品名錄項目的公布,給了旅游演藝行業一個很好的示范和借鑒,它們至少代表了目前國內旅游演藝領域中的一部分精英水平。然而,這僅僅是個開始,隨著后續相關政策的鼓勵與支持,未來一定還有更多優秀的旅游演藝精品不斷崛起。