界面新聞記者 | 實習記者 宋珂欣

界面新聞編輯 | 尹清露 黃月

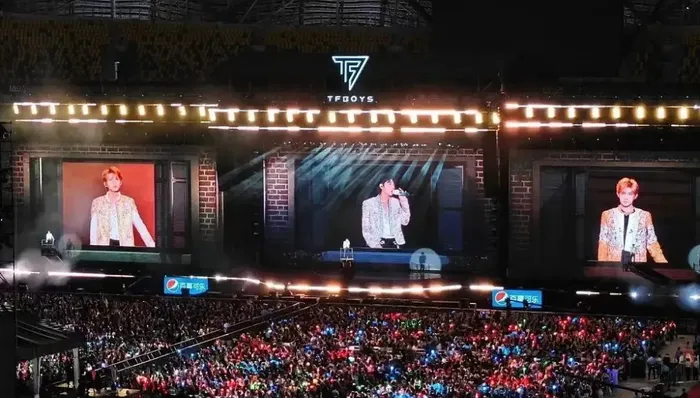

上個月,在TFBOYS十周年演唱會上,粉絲們的燈牌大戰登上熱搜。雖然這已是一項“老傳統”,但這一次的battle氣勢卻比以往更強烈。為了躲避安保檢查,原先厚重的燈牌改良得愈發輕薄,甚至可以疊起來藏在手機殼里。為了確保燈牌持續亮起,有人在鞋底藏了十幾節電池。在演唱會現場的照片里,紅、藍、綠三種顏色的燈牌密密麻麻,孰多孰少難分伯仲。

粉絲們的battle也延伸到了演唱會場外。在西安奧體中心旁的攤位上,貼有各家應援色的飲品一列排開,粉絲購買飲品后即可在黑板上貼下專屬應援色的貼紙。貼紙的數量與粉絲的購買力直接掛鉤,“不能讓他們覺得我們不行”的心態讓飲品很快被一搶而空。

類似的行為在粉絲應援中并不少見。2016年,鹿晗的粉絲不甘應援物紀錄被其他藝人粉絲超越,在演唱會上創造了“1731人共同戴鹿角(鹿角是官方應援物的名稱)”的吉尼斯世界紀錄。偶像同款也是粉絲們熱衷購買的產品,比如蔡徐坤曾戴過的一款售價上千元的帽子,在他發布動態的半小時內全網售罄。

TFBOYS十周年演唱會的燈牌大戰不僅將粉絲應援帶回了我們的視野,也將應援中最重要的角色——應援物推到了聚光燈下。粉絲們強悍的購買力在資本看來象征著巨大的消費市場,但也很容易被外人解讀為“瘋狂”,其中不乏以“過度消費”為名展開的批判。實際上,應援不僅需要財力支持,為了抵達現場,有人要帶著應援物轉機多次,對體力來說也是巨大的消耗。當應援能調動起如此龐大的群體,讓他們不惜付出經濟、時間等成本,僅用“瘋狂”這個詞來解釋就顯得過于片面了。

以物為核心的應援文化

“應援”一詞源于日語“応援”,最初指的是為體育運動選手加油。20世紀70年代,日本偶像產業開始發展,應援逐漸用來指代娛樂圈中粉絲為偶像打氣的行為。20世紀90年代開始,應援活動流傳到韓國。隨著偶像產業的不斷壯大,韓國形成了有完備體系的應援文化。在韓流席卷世界的風潮中,應援文化也流行開來。

在應援文化中,應援物的出現非常重要,它不僅是應援活動中表達情感的方式,專屬的應援色和標志性的造型設計也是粉絲身份的象征。1996年,韓國第一代偶像組合H.O.T出道并迅速走紅,應援色和應援物正是在這個時候出現的。電視劇《請回答1997》就生動地還原了應援的盛況,女主角成詩源在演唱會上激動地模仿偶像的舞蹈,在場的粉絲們都身著白色雨衣、揮舞著白色應援氣球齊聲高呼“HOT!HOT!”。電視劇播出之后,HOT的粉絲一度被稱為“成詩源們”,這也是一個巧妙的隱喻,借助通過同色的應援物,粉絲們的身份得到了確認;在集體應援的過程中,粉絲個體間的差異消失了,轉而成為一個名為“成詩源們”的統一體。

正因應援色和應援物是粉絲的象征,所以粉絲們對顏色的劃分格外在意。隨著韓國偶像團體不斷增多,為了更好地區分不同組合,應援棒逐漸代替應援氣球成為官方應援物。但是,條狀的應援棒又存在著撞色的問題,因此它往往會加上代表組合的獨特造型設計。2007年韓國組合BIGBANG首次使用帶有造型設計的應援棒,此后,其他偶像組合和歌手也紛紛推出了帶有獨特標志的應援棒。后來還出現了具有同步控制功能的“中控應援棒”以及LED互動功能,粉絲們通過下載手機APP連接藍牙便能實現線上線下同步應援。此外,應援棒的顏色也從單色發展為漸變色,通過技術控制,應援棒可以配合著舞臺的燈光、舞美設計而同步變化。

除了為偶像加油之外,應援物的另一個用途是“掰頭(battle)”,這與偶像產業的運營模式有關。一個偶像組合往往有五到十名成員不等,而更大型的偶像組合——比如SNH48的成員有足足165人。成員的增多固然可以增加粉絲的覆蓋率,但也面臨著唯粉之間相互競爭的問題。所以,燈牌、應援棒、應援頭燈等帶有亮度的應援物帶有更強的競爭性質,在演唱會這類較大的空間中,“燈海”成為粉絲們態度的直觀體現,打造燈海意味對偶像的支持,反之粉絲們則會熄滅燈源以“黑海”表示對偶像的抵制。

識別物的統治

粉絲們的追星生活充斥著物的影子,韓劇《她的私生活》里就描繪了這種現象。女主角成德美是一個追星族,戴著應援發箍和應援棒參加偶像的演唱會、刷偶像的貼文是她的日常,此外,她的家里還擺滿了印有偶像頭像的抱枕、玩偶等周邊,偶像的人形立牌更是必不可少。有趣的是,當母親指責她過度沉迷于追星的時候,成德美指著家中遍及四處的針織品和石頭反擊道:“你是針織迷,爸爸是石頭迷,我是你們的女兒真是一點也不用懷疑。”

成德美的這句話不僅指出了物是“迷(fans)”情感外化的表現,還將追星的應援物與日常愛好的物并置,消解了粉絲追星的污名。實際上,人對物的愛正是物本身具有強大生命力的體現。哲學家斯賓諾莎認為,物和人有著同樣的本質,因為它們都是用自身的力量來維系自己的存在,“即使是一塊滾落的石頭,也在努力維系著自己的運動。”因此,用物的視角來解讀粉絲應援的行為也并不荒唐,應援活動中本身就存在著應援物、粉絲與應援實踐的復雜關系。

應援的龐大氣勢是粉絲們情感凝聚的結果,然而這種凝聚并不是自然發生的,物在其中發揮了調動情緒的作用。當大家一齊揮舞著熒光棒的時候,粉絲們的情感隨著光涌動起來,感染著周圍人的情緒。另外,統一的應援模式不僅凝聚了共同的情感,還塑造了行動的秩序。《動員“情感”:演唱會現場的應援棒實踐與對物的反思》一文指出,通過將中控應援棒與粉絲的座位號相綁定,粉絲被轉化為經過編碼的可控元素。統一的燈光和閃動頻率讓粉絲們以同一種節奏應援,無形之中改變了掰頭的模式,從而“將集體行為引向一種規范化而非破壞性的狀態”。

那么,是不是脫離了集體性的空間就必然會走向對戰呢?其實不然,在一定的商業機制中,物建立的秩序依然存在。比如在SNH48的粉絲應援中,購買成員個人周邊會計入其個人的分值,因此對于粉絲而言,與其費力對戰,不如專心給偶像打投做貢獻。在物與商業模式共同構筑的軌道里,粉絲們的情感朝著特定的方向涌去。

重新理解粉絲

深究下去就會發現,這種由情感、技術和資本共同驅動的模式在應援中十分常見,粉絲在平臺上為偶像進行數據打投便是其中一種。南京大學新聞傳播學院教授朱麗麗認為,平臺借助可視化的數據和排名系統征用粉絲的力量,直觀的數字和競爭性的話語一方面刺激粉絲內部繼續做“數據貢獻”,另一方面觸發了粉絲群體之間的對立和謾罵,由此產生的流量成為平臺商業盈利的來源。這一粉絲應援模式被稱為“生產車間”。

同樣重要的還有粉絲社群的搭建,物在其中再次發揮了重要的作用。以小卡(印有愛豆個人照片的小卡片)為例,經紀公司一般不會單獨出售小卡,而是隨機抽取兩張在專輯中捆綁出售。也正因為卡的隨機性,有些粉絲抽不到自己喜歡的小卡,所以只能互相交換,在交換中社群就逐漸搭建起來,粉絲們會在社群里熱情討論偶像的最近消息、周邊的購入情況,還會制作安利貼,不斷向外宣傳推薦自家偶像,在這個過程中粉絲群體的粘性提高了,規模也在慢慢擴大。

此外,資本打造的商業運營模式也在評估著粉絲們“稱職”與否。粉絲在追星的同時也進行著想象中的社會關系互動,所以會有“親媽粉”、“女友粉”等多重身份,這在養成系偶像中更加明顯。因此,粉絲為偶像應援打投并非是完全的商業關系,而是既定社會角色下的履職。無論自身的定位是什么,親密關系的“建立”伴隨著義務要求,比如為偶像打投、氪金、應援等等,對物的消費成為粉絲判定自己是否是合格“媽粉”或“女友粉”的依據。也就是說,追星不僅是對偶像的崇拜,也是對自身身份的認同。也正因為關系建立在想象的基礎上,缺乏現實互動,認同確立的尺度依然靠靠地把控在資本構筑的物的體系之中。

粉絲投入的情感始終是偶像產業實現盈利的必要條件,不管是好勝心還是疼惜,通通都能轉化為強大的購買力。如果愛意有所衰退,經紀公司還會放出一些藝人吃苦受委屈的經歷讓粉絲心疼(俗稱“虐粉”),經過“提純(被虐以后更愛偶像了)”的粉絲會更努力地為偶像打榜、應援、購入周邊。可以說,物既是粉絲情感的載體,又是關系凝結的橋梁,同時把控著粉絲行動的秩序。

通過重新發現物的存在,粉絲的“瘋狂”有了另一個維度的映照。粉絲的情感本就是偶像經濟長盛不衰的核心動因,愛的濃烈程度和購買力毫無疑問地成正相關關系。這樣看來,被制造的不僅是偶像,一定程度上“瘋狂的粉絲”也是偶像工業運作的產物。了解這一點,或許能讓我們對粉絲應援的行為給出一個更公平的評價。

參考資料:

Reckwitz, A. (2016). Practices and their affects. In The nexus of practices (pp. 126-137). Routledge.

Bennett, J. (2010). Vibrant matter: A political ecology of things. Duke University Press.

朱麗麗 & 蔡竺言.(2022).“彈性”的毛細管作用:中國粉絲權力網絡的博弈與變遷. 新聞與傳播研究(08),20-37+126.

黃華 & 吳越.(2022).動員“情感”:演唱會現場的應援棒實踐與對物的反思. 國際新聞界(07),136-157. doi:10.13495/j.cnki.cjjc.2022.07.005.

徐婧 & 孟繁榮.(2021).數字化撫育:“媽粉”媒介實踐中的“母職”再造. 新聞大學(11),59-74+123-124.

TFBOYS十年,誰的蛋糕塌了?